Aperçu des sections

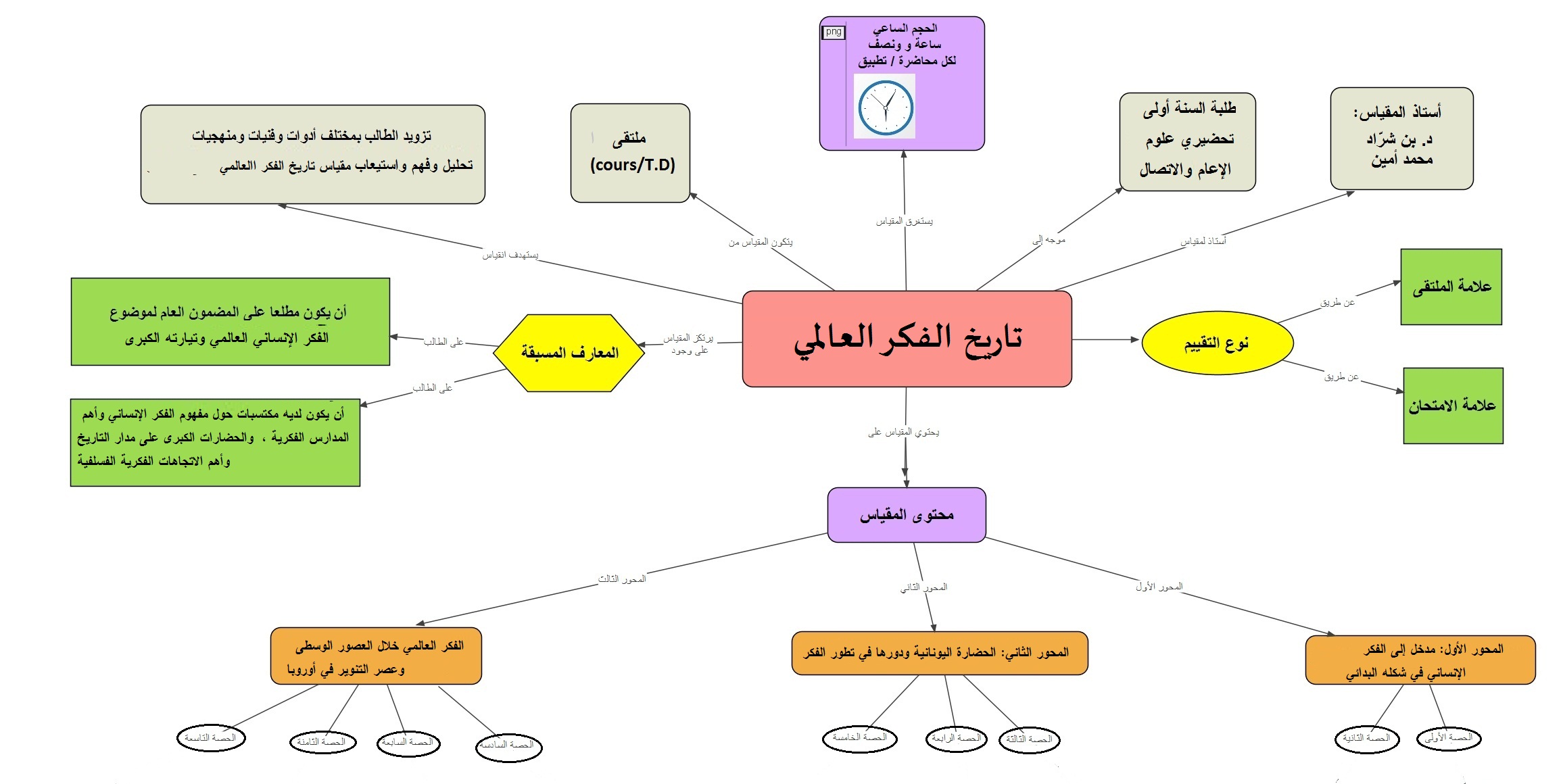

التعريف بمقياس تاريخ الفكر العالمي ( دروس على الخط)

التعريف بمقياس:

تاريخ الفكر العالمي (درس على الخط)

المستوى: طلبة السنة أولى تحضيري علوم الإعلام والاتصال

وحدة التعليم: استكشافية

المعامل 1، الرصيد 1، المدة 12 أسبوع

مقدمة عامةيندرج مقياس "تاريخ الفكر العالمي" ضمن وحدة التعليم الاستكشافية في ميدان علوم الإعلام والاتصال، وهو مقياس سداسي، مُوجه أساسًا إلى طلبة السنة أولى تحضيري علوم الإعلام في المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام.

يتناول المقياس المعارف الأولية والأساسيات المتعلقة بأهم المحطات التاريخية الكبرى التي مرّ بها تطور الفكر الإنساني عبر العالم، ومحطاتها التاريخية وأهم الفاعلين فيها وفي التجربة الإنسانية عموما، عبر التركيز على المحطات الفكرية الكبرى، والعواصم الفكرية التاريخية وأهم تمظهرات الفكر الإنساني العالمي تاريخيا من كشوفات وابتكارات غيرت وجه العالم للأحسن وطورت من حياة الإنسا.

ويتطلب هذا المقياس توافر مكتسباتٍ قبلية عامة لدى الطالب، مرتبطة أساسا بمفهوم الفكر، المحطات التاريخية الكبرى، والكشوفات الإنسانية الأهم,

معلومات للتواصل مع أستاذ المقياس

أستاذ المقياس: د. بن شرّّاد محمد أمين

مؤسسة الانتساب: المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام

الإيميل الشخصي: amine7373@yahoo.fr

الإيميل المهني: bencharad.amine@ensjsi.dz

رقم الهاتف: 079955133

أيام التواجد بمقر المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام: يومي الإثنين والثلاثاء من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة مساءً

أهداف المقياس

في نهاية هذا المقياس سيكون الطالب قادرا على :

1. الاقتراب من تطور الفكر الإنساني العالمي.

2. معرفة أهم المحطات التاريخية التي مرت بها التجربة الفكرية للإنسان، وأهم الحواضر الفكرية التاريخية الكبرى،

3. الإلمام بمختلف الابتكارات والأدوات والفنيات الخاصة بتطور الفكر الإنساني.

4. تحلبل أهم المدارس الفكرية الكبرى وأهم مؤشراتها وعناصرها.

أما عن الأهداف المتوخاة من المقياس حسب نظام المستويات فهي كالتالي:

1. على المستوى المعرفي: يتوقع من الطلبة استذكار واستدعاء معلومات ومعرفة مسبقة لها علاقة بالمقياس بالعودة إلى معارف سابقة، ويتم تحفيز ذاكرة الطلبة من خلال طرح أسئلة تستدعي المعلومات المتحصل عليها سابقا سواءًعامة أو في الطور الثانوي.

2. على المستوى الإدراكي: يقوم الطلبة ببناء معارف جديدة لها علاقة بمكتسبات قبلية، من خلال الربط بين متغيرات ومفاهيم لها علاقة بموضوع تاريخ الفكر العالمي وربطها بمختلف عناصر المقياس، وتحفيزهم على تقديم أمثلة تبين مدى استيعابهم.

3. على المستوى التطبيقي: يكلف الطلبة في هذا المقياس ببناء خلفية حول تاريخ الفكر الإنساني العالمي بناءً على المؤشرات التي سيتلقوها على مدار السداسي في المقياس.

4. على المستوى التحليلي: يوجه الطلبة لقراءة وتقديم مختلف المؤشرات المفسرة نشوء المدارس الفكرية الكبرى على مدار التاريخ.

5. على المستوى التركيبي: يطالب الطلبة بتصنيف المعلومات والأفكار المتحصل عليها حول تاريخ الفكر الإنساني العالمي ويبني خارطة ذهنية خاصة برؤيته واهتماماته.

6. على المستوى التقويمي: يتم تقييم المعلومات المتحصل عليها من خلال الأحكام التي يتبناها الطلبة حول تاريخ الفكر الإنساني العالمي وتحليلها تحليلا عميقا.

المكتسبات القبلية

حتى يتمكن الطالب من استيعاب وهضم معلومات المقياس المقدمة، من الضروري أن يكون لديه بعض المكتسبات القبلية التي تشكلت لديه من خلال دراسته في الطور الثانوي وثقافته العامة، خاصة ما تعلق منها بــ :

- مفهوم الفكر الإنساني وأهم الحضارات الكبرى على مدار التاريخ.

- الاختراعات الكبرى التي أثرت على التجربة الإنسانية على مدار التاريخ مثل اكتشاف النار وظهور الكتابة وغيرها، ودورها في تطور الفكر الإنساني.

- المدارس فكرية الكبرى، وأهم الاتجاهات الفكرية الفسلفية عى مدار التاريخ

مخطط المقياس

يضم مقياس "تاريخ الفكر العالمي" ثلاثة محاور أساسية، يحتوي كل محور منها على مجموعة من الدروس، وقد تمّ تدعيم كل محور بمجموعة من الأنشطة التي تساعد على قياس مدى تحقق الأهداف المسطرة مسبقا، وتسمح للطالب برفع معدل استيعابه للمعلومات المقدمة.

وفيما يلي مخطط المقياس:

مقدمة لمقياس الدروس عن بعد

المحور الأول: مدخل إلى الفكر الإنساني في شكله البدائي

o الدرس الأول: إنسان العصر البدائي

o الدرس الثاني: الكتابة، ودورها في تطور الفكر الإنساني

المحور الثاني: الحضارة اليونانية ودورها في تطور الفكر الإنساني

o الدرس الثالث: الفكر اليوناني القديم ومفكرو ما قبل السقراطية

o الدرس الرابع: سقراط ومدرسة السفسطائيين

o الدرس الخامس: أفلاطون وأرسطو ودورهما في تطوير الفكر الإنساني العالمي القديم

o الدرس السادس: لمدرسة الرواقية والمدرسة الأبيقورية

المحور الثالث: الفكر الإسلامي وآثاره الكبرى

o الدرس السابع: الفكر الإسلامي ولمحة عن تطوره

o الدرس الثامن: الطب في الإسلام

المحور الرابع: الفكر العالمي خلال العصور الوسطى وعصر التنوير في أوروبا

o الدرس التاسع: الفكر العالمي خلال العصور الوسطى

o الدرس العاشر: الفكر العالمي خلال عصر التنوير

o امتحان ختامي

الدرس الأول: الفكر الإنساني البدائي

تمهيد:

يمتد تاريخ كوكب الأرض وظهور الحياة عليها إلى حقب زمنية تسبق بكثير تاريخ ظهور الإنسان الأول عليها، فلم تشهد الأرض ظهور الإنسان عليها عندما كانت الديناصورات موجودة والمحيطات أكبر وأوسع مساحةً، بل إن الإنسان لم يكن هو أول الثدييات التي ظهرت على سطح الأرض بل سبقته ثدييات أخرى كالجرذان والقوارض والقردة، التي ظهرت منذ 66 مليون سنة، مقابل ظهور الإنسان منذ 23 مليون سنة، والتي رافقها زيادة في حجم الدماغ ونمو المهارات اليدوية والعيش في جماعات وتطور أدوات الصيد، وبالتالي بروز أولى علامات الفكر الإنساني البدائي. 1

وفي هذه المحاضرة الأولى (الدرس عن بعد) سنحاول التعرف على المراحل التي مر بها ظهور الإنسان العاقل المفكر، وكذ الاقتراب من أهم منجزاته الفكرية البداية مثل التدين، والعبادات، والسحر، والصيد، والرسم على جدران الكهوف، وإيقاد النار، وصولا إلى تقسيم المهام بين التجمعات البشرية البداية.

1. تطور الإنسان من المنظور الجيولوجي

لا بأس أن نشير بداية أن هذا التقسيم التطوري المعمول به هو تقسيم غربي بالدرجة الأولى، يعتمده في مجمله على مسلمات نظرية لتطور التي وضعها العام داروين، ورغم وجود عديد التحفظات حول نظريته هذه التي تنسب سلاف الإنسان القديم إلى شكل متطور من القردة، إلا أننا فضلنا إيراد هذا التقسيم الموجود في أغلب المراجع العلمية المترجمة التي استطعنا الوصول إليها، وتقديمه باعتباره تقسيما كرونولوجيًا يسمح بالتعرف على مزايا العصور القديمة، وليس اعتباره تقسيما دقيقا بالضرورة:

أ. من القردة إلى أشباه الإنسان

سمحت الحفريات الأثرية العديدة والكشوفات الجيولوجية المحققة على مدار قرن من الزمن تقريبا، بالتوصل إلى استنتاج عن أن أسلاف الإنسان كانوا من القردة الشبيهة بالإنسان، والتي كانت تعيش في عصر الميوسيني (والذي يعرف كذلك باسم العصر الثلثي الأوسط)، وكان نمط حياتها شبه أرضي وشبه شجري. إلا أن الظروف المعيشية تغيرت مع الزمن، واضطرت القردة للنزول إلى الأرض من الشجر. ويرى العلماء في تبدل المناخ أحد الأسباب الرئيسة لهذه التغيرات، فقد أجبرت الظروف المتغيرة للحياة الحيوانات الضخمة على التكيف مع الظروف الجديدة، إذ وجب عليها القلق على سلامتها وتجنب الوقوع فريسة سهلة للعديد من الحيوانات الأرضية المفترسة.2

وقد جرى هذا التكيف باتجاهين اثنين: إذ تحركت المجموعة الأولى نحو "العملقة" giantism: حيث مكنّتها أحجامها الضخمة من زيادة القوة للدفاع و الهجوم. ومن بين العمالقة القدماء كان هناك دريوبيثاكوس Dryopithecus و جيغانتوبيثيكوس Gigantopithecus، و من الحديثة- الغوريلا Gorilla. 3

أما المجموعة الأخرى فلم تكن مضطرة إلى الاعتماد على القوة والحجم، إنما على الذكاء والفطنة. فمن المعروف أنه حتى القردة الحديثة تستخدم في كثير من الأحيان الوسائل المتاحة لتحقيق أهدافها (تحطيم الجوز بالصخور، الوصول إلى الموز بالعصا وما إلى ذلك). إذ حاولت الكائنات القديمة تغطية النقص في القوة البدنية "بالنشاط بمساعدة الأدوات الأصلية" الذي استمرت أهميته بالإزدياد، وفي بعض الأحيان توقفت عليه حياة القردة القديمة وسلامتها. 4

هذه الاستعانة بالأدوات هي بالذات التي مهدت لظهور شبيه الإنسان أو الإنسان الأول، وبدية تطور الفكر الإنساني البدائي، وبدء الأسلاف باستعمال تفكيرهم وعقولهم.

ب. ظهور شبيه الإنسان (ما قبل البشر)

قبل زهاء 5-6 مليون سنة وضعت مجموعة من أشباه الإنسانanthropoids من عصر الميوسين البداية لكائنات مختلفة كليا عن الكائنات الحية الأخرى جميعها، واكتسبت هذه الكائنات تسمية "ما قبل البشر" أو أسترالوبيثكس Australopithecus، رافقتها عملية تغيير تدريجي في نمط الغذاء، فقد كان العديد من القردة عاشبة (تقتات على العشب)، وبعد نزولها إلى الأرض من الأشجار تكيفت مع ظروف البيئة المختلفة، وبات من الممكن بالفعل أن تسمى بالحيوانات المفترسة. غير أنها وخلافا للحيوانات، استخدمت أدوات مختلفة للصيد، وانتقلت من الاستخدام العرضي لها إلى استخدامها استخداما منهجيا، رافقها ظهور المشي المنتصب (الذي يمشي به الإنسان اليوم)، ومع ذلك، لا يمكن تسميتها بالبشر، إذ لم تعرف كيفية صنع الأدوات بنفسها ولا طريقة التفكير بطريقة منطقية صحيحة.5

تتمثل أولى المظاهر المعروفة للثقافة المادية بالأدوات الحجرية التي ظهرت قبل 2-2,5 مليون سنة تقريبا، وأنتجتها كائنات أطلق عليها مسمى" الإنسان الماهر(الصانع) Homo habilis" و يعتقد بعض العلماء أنه لا يمكن اعتبار المهرة بشرا لأنهم فعليا لم يختلفوا عن القردة الجنوبية، ولم يكن لديهم لغة، على الرغم من أنهم كانوا قادرين على تصنيع الأدوات المختلفة. ويعتقد بعض الباحثين أن القردة الجنوبية كانت أشباه بشر مبكرة، كذلك لا يمكن اعتبار المهرة بشرا لأنهم لم يكونوا مخلوقات اجتماعية، و إنما عاشوا في تجمعات حيوانية بحتة. 6

وقد وضع "المهرة" البداية لعملية تشكل الإنسان والمجتمع البشري التي استمرت لمدة 1,5-1,6 مليون سنة.

جـ. ظهور الإنسان البدائي ( المنتصب) واستعمال العقل وظهور الثقافة المادية والروحية

وفقا لتأكيدات الكثير من الباحثين، فإن الحد الذي يمكن بوساطته تمييز المورفولوجية البشرية عن الحيوانية لا يجري بين "المهرة" و "ما قبل البشر"، و إنما بين المهرة و الإنسان البدائي Archaic Homo sapiens. انتهت هذه الفترة قبل زهاء 35-40 ألف سنة (العصر الحجري المبكر).

تطلب النشاط اللاحق لأشباه البشر عملا مشتركا، وأصبح هادفا وإراديا. و ظهر الإنسان البدائي أو الإنسان المنتصب (هوموإريكتوس)Homo erectus ، الذي يعني "الإنسان الذي يسير بشكل مستقيم" (قبل 1,5-1,6 مليون سنة)، والذي يعد أول إنسان متكون.7

وعلى المستوى الفكري، استخدم أسلاف البشر الحجارة والعصي والعظام كأدوات لهم. ويمكن الافتراض بأنهم لاحظوا الفروق الجوهرية بين الحجارة، فمن السهل جدا كسر بعض الأحجار بأحجار أخرى، وذلك بغية الحصول على قطعٍ مناسبة مع حافة حادة تفيد في قطع الجلد أو في استخدامات أخرى. 8

ومع تراكم الخبرة، جرى الانتقال من العمل بمساعدة الأدوات إلى العمل الخالص بالأدوات، وهو نشاط تصنيع الأدوات (إبداع الأدوات)، وكذا تطور نشاط الحصول على مواد من الطبيعة بمساعدة الأدوات المصنعة (الحصول بالأدوات). ويمكننا أن نفترض أن أولى الأدوات كانت مصنوعة في مجملها من الحجر، وبمساعدتها استطاع الإنسان البدائي معالجة الأشجار. ومن هنا جاءت تسمية "العصر الحجري".

بيد أن العصر الحجري ينقسم إلى ثلاثة مراحل كبرى: العصر الحجري القديم، والعصر الحجري الوسيط (العصر المزوليتي) والعصر الحجري الحديث. وينقسم العصر الحجري القديم بدوره إلى ثلاث مراحل هي السفلى (المبكرة)، والمتوسطة، والمتأخرة (العليا). مع التنويه أن هذا الإنسان المنتصب الذي ظهر وقتها يشبه كثيرا لإنسان احديث، أو بعبارة أخرى هو أقرب شكلا لنا من الإنسان الأقدم الاشبه بالقردة. 9

تسمح الاكتشافات الأثرية باستنتاج ظهور أدوات عمل متشابهة في أماكن مختلفة، وتمثل الفأس اليدوية مثالا جليا على ذلك. وتسمح هذه الاكتشافات النموذجية باستنتاج ظهور أدوات نموذجية تعتبر" نوعا أثريا".

وقد ظهرت لدى الإنسان البدائي بؤر للنمو الشديد في أجزاء من المخ، مرتبطة بتنفيذ الوظائف المميزة للإنسان (الكلامية منها بوجه خاص، ويعتقد معظم العلماء أن كلا من الثقافتين المادية والروحية ولدتا مع الإنسان البدائي، فقد كان "الإنسان القديم" قادرا على تصنيع أدوات العمل الحجرية، بشكلٍ سمح للباحثين بالقول إن الإنسان القديم امتلك "عقلا".

يعد إخضاع النار أحد أهم إنجازات أسلافنا البعيدين فقد كان إشعال النار عملا معقدا وشاقا. وتوقف ذلك على ظروف كثيرة، فالفرد الذي كان يقوم بإشعالها كان يتمتع بقدرات ومهارات معينة لم تكن متوافرة لدى جميع أفراد القبيلة، فالنار أداةٌ لمواجهة الظروف المناخية، كما كانت لنار سلاحا، فلأجل هزيمة الأعداء، كان من الضروري سرقة نارهم أو إخمادها. وبدون النار التي دفّأت الإنسان البدائي، كان يمكن للقبيلة أن تفنى، وكانت هناك تطورت ظهور الإنسان العاقل هومونيانتاردال. 10

2. الفكر عند إنسان الهومونيانتاردال العاقل

إذن، عاش الأسلاف عند دخولهم هذه المرحلة من التطور في مجتمعات صغيرة، وكان يتوجب بالفعل وجود معايير معينة للسلوك. ووفقا لبعض الباحثين، كان "الإنسان المنتصب" قادرا على الكلام، واقتصر تواصله على الدمدمة أو على إصدار أصوات منفصلة. وكان لدى سكان كهوف تشوكوديان مصنوعات من الكوارتز الصلب، واستخدموا جماجم الحيوانات كأكواب للشرب والطعام.

وتُعتبر الأحجار شبه المصقولة التي استخدمها الإنسان الحجري القديم، والموجودة بجميع القارَّات، دليلا على انتشار الإنسان في عديد بقاع الأرض، إذ توصَّل الإنسان في مواطنه الجديدة إلى فن إشعال النار عن طريق الاحتكاك، وتناول أطعمة جديدة مثل مسحوقات الجذور النباتية المطهية. وصولا الى ظهور الشعوب التي تعيش على الصيد (رغم أن ثمار الصيد في هذه الفترة كانت تعتمد على المصادفة غير المضمونة؛ مما يجعل وجود شعب يعتمد على الصيد وحدَه مستحيلا). ونظرًا لعدم ضمان موارد الطعام فمن المحتمل أن أكل لحوم البشر قد عُرِف في هذه الفترة، وما زال الأستراليون الأصليون يعيشون حتى يومِنا هذا في المرحلة الوسطى من الوحشية.11

ظهر الإنسان القديم العاقل أو إنسان نياندرتالneanderthaensis Homo (وهو حفيد الإنسان البدائي) إلى حوالي 200-300 ألف سنة. ووفقا لرأي المختصين، فإنه في هذه الحقبة تشكّل التفكير والإرادة واللغة. ويتمثل الفرق الرئيسي بين الثقافة المادية للإنسان البدائي وإنسان نياندرتال في الآتي: تصادف لدى الإنسان البدائي العديد من مجموعات الأدوات المختلفة، إلا أنها جميعها متماثلة من الناحية تركيبة المنتجات، بينما يمتلك إنسان نياندرتال عددا كبيرا من المجموعات المختلفة التي تمتلك كل واحدة منها مجموعات فرعية من الأدوات الحجرية تختلف كل منها عن الأخرى. وإذا كان الحديث في الحالة الأولى (الإنسان البدائي) يدور حول وجود ثقافة مشتركة للبدائيين جميعهم، ففي الحالة الثانية (إنسان نياندرتال) يمكن الحديث عن ثقافات أثرية مختلفة. 12

مع التنويه أن أحفاد الإنسان البدائي للعصر الحجري السفلي هما الإنسان البدائي وإنسان نياندرتال اللذان تحولا إلى الإنسان العاقل Homo sapiens ويمكن وبكامل الثقة تسمية الإنسان العاقل بالبشر من النوع الحديث، فقد تميز بالقدرة على التفكير والتجريد وكان قادرا على تكديس وفهم الخبرة العملية وتجسيد الادراك الحسي في المجال الروحي.

ولعل أشهر المنجزات الفكرية البدائية عند الإنسان البدائي العاقل هي "الدفن"، والذي يعود إلى الآثار القديمة الروحية، فقد كان إنسان نياندرتال يدفن الموتى من أقاربه، وهناك عدة نظريات حول هذا الموضوع:

1- يعتقد العديد من العلماء أن البشر البدائيين آمنوا بوجود الروح لديهم و بمواصلتهم الوجود بعد الموت.

2- ينظر آخرون بكثير من الشك إلى مثل هذه الافتراضات، فبرأيهم أن البشر البدائيين لم يؤمنوا بالروح، إنما بالخصائص الخارقة للجثة مثل الانتفاخ والتحلل والتلون.

3. الفكر الإنساني البدائي العاقل: الدين، والدفن، والسحر، وأدوات الصيد، ورسوم الكهوف

إن الحضارة المادية والفكرية لأي مجتمع بدائي تحتوي على عدد كبير من الأدوات والمنتجات التي تُستخدَم في شتى أشكال الحياة، ويمكن أن نقسِّم هذه الأدوات على النحو التالي:

أولا: أدوات جمع وإنتاج الغذاء، وتختلف اختلافًا كبيرًا من حيث النوع والعدد حسب الأنماط الاقتصادية السائدة.

ثانيًا: المسكن والأثاث الذي يحتويه، وخاصة المطبخ ونوع الموقد وأشكال الأوعية المستخدمة في حفظ الطعام (قبل أو بعد طهوه)، والأوعية المستخدمة في الطهو والأكل.

ثالثًا: الملبس والزينة الشخصية، وتختلف باختلاف خامة الملابس وأدوات إنتاج هذه الملابس (جلود، فراء، نسيج، مغزل، نول)، وخامة الزينة أشكال مضافة (الحلي بأنواعها وخامتها من الأصداف إلى اللآلي والألماس)، أو أصباغ وألوان ثابتة (الوشم)، أو غير ثابتة (المكياج القديم والحديث) وتصفيف الشعر، ويدخل أيضًا تحت قائمة الزينة التشويهات المتعمدة في الجسم للوصول إلى شكل جمالي متعارف عليه عند المجتمع المعني.

رابعًا: أدوات طقسية تُستخدَم في العبادة (كالأيقونات والتماثيل أو الحراب أو غير ذلك)، وفي مناسبات طقسية معينة (طقوس البلوغ والتعميد)، وفي الأفراح وفي الوفيات.

خامسًا: الألعاب والفنون والأصباغ والألوان.

سادسًا: أدوات الدفاع أو الهجوم والأسلحة (وبعض هذه الأسلحة يُستخدَم أيضًا في الصيد والسماكة).

سابعًا: أدوات الانتقال البرِّي والمائي. 13

ولعل الفضل في الاحتفاظ بهذه الأدلة حول الفكر الإنساني البدائي يعود إى تطوير الإنسان القديم مهارة التصوير على جدران الكهوف، والتي تركت لنا شواهد دمغة عن فكر تلك الفترة. 14

قبل زهاء 40 ألف عام، بدأ الإنسان العاقل بتهجير من سبقوه (إنسان نياندرتال) الذين سرعان ما اختفوا تماما من على وجه الأرض. إذ يعتقد العلماء أنه في هذه الفترة على وجه التحديد بدأت أولى المعتقدات الدينية بالظهور (على الرغم من عدم استبعاد أن يكون قد حدث هذا قبل ذلك).

بدأت فترة العصر الحجري القديم الأعلى (قبل زهاء 40-18 ألف عام). و يشير الباحثون إلى اثنين من الابتكارات المميزة للإنسان العاقل في العصر الحجري القديم الأعلى:

1- الدفن، فقد كان إنسان الكهوف العاقل يدفن أقربائه المتوفين، فقد كان يغطى الموتى بطبقة من أكسيد الرصاص، وتدفن معهم الحلي والأواني. إذ كان لديهم بالفعل تصورٌ عن الحياة الآخرة التي بدت لهم متشابهة للحياة الدنيوية، واعتقدوا أن الموتى قادرون على التسبب بالخير والشر لهم.

2- كان المجتمع البدائي حميميا، إذ يعتقد كثير من الباحثين أن لدى البشر البدائيين كان هناك عرف الاهتمام بأفراد مجتمعهم. واستطاع الناس القدماء إدراك أنفسهم كأفراد منفصلين عن القبيلة، وكذلك فهم القواسم المشتركة مع غيرهم من أبناء القبيلة. 15

3- في أوائل العصر الحجري القديم الأعلى ظهرت الرسوم السحرية في لوحات الكهوف، فقد صورت مشاهد الصيد بغية أن يصبح الصيد الحقيقي موفقا. و النوع الأخر من الرسوم المميزة للفن الصخري هي رسومات أشخاص يرتدون جلود الحيوانات. ولا يستبعد أن ذلك يعبر عن الاعتقاد بالعلاقة الوثيقة التي تربط بين البشر والحيوانات.

وقد سعى الإنسان القديم من خلال السحر (في شكله البدائي) كسلوكٍ فكري لإخضاع الآخر، وإخضاع الطبيعة وحتى الحيوانات. 16

وقد اختفى إنسان نياندرتال تماما من على وجه الأرض35 ألف سنة، ليسود الإنسان العاقل في أوروآسيا. في هذه الفترة أمتلك المعارف كبيرة تمكن من جمعها استنادا إلى تجارب الماضي. فكان يعرف الخصائص الجغرافية للأماكن التي يقيم فيها، وكان ذلك ضروريا من أجل البقاء على قيد الحياة في الظروف الصعبة والتنافس مع القبائل المجاورة. وكان ضليعا في معرفة نوعية وخصائص الصخور التي كان عليه التعامل معها، فقد كان من الضروري ليس فقط العثور على الحجر المناسب، إنما اختيار الحجر الأكثر ملائمة للتصنيع. وكلما كانت المادة الأصلية (الحجر) أفضل، تكون المادة المصنعة أقوى. وعلى المادة المنتقاة بشكل جيد اعتمدت جودة ومتانة المادة المصنعة وتطلب الأمر معلومات دقيقة عن الموارد الطبيعية من أجل استخدامها وحمايتها من الأعداء.

وكذلك في تلك الفترة أصبح الناس قادرين على التمييز بين ما هو مفيد وما هو ضار من النباتات. وكانوا قادرين على تمييز النباتات التي يمكن استخدامها بكميات كبيرة في الطعام، كما عرفوا سر الأعشاب الطبية التي لا ينبغي استعمالها بكميات كبيرة، إنما بجرعات معينة من أجل العلاج. وتسمح الحفريات الأثرية باستنتاج أنهم في تلك الفترة عرفوا مداواة الجروح والكسور.17

4 . الفكر الإنساني في العصر الحجري، النحاسي، البرونزي، والحديدي:

في فترة العصر الحجري المتأخر ظهر الدين بشكل جمعي وتحديدا عبادة الشمس والحيوانات، وكانت الفنون التشكيلية معروفة قبل ذلك بكثير، إلا أن إبداع الناس البدائيين لم يقتصر عليها فقط. فكانت الفنون التطبيقية متطورة، إذ عرف الناس التزيين واستخدموه بشكل واسع وأقاموا الأعياد مع الرقص والموسيقى والتمثيل الإيمائي والأغاني. وظهرت الأقوال المأثورة والأمثال والقصص والحكايات الخرافية.

وقد شكلت الأشجار والعظام والأحجار المواد الرئيسة التي استخدمها الناس البدائيون لتصنيع الأدوات والأسلحة والأواني المنزلية، فقد صنعت الأواني المنزلية من الأغصان والقضبان والخيرزان والقشور. وتم طهي الطعام بعد اختراع الأواني الفخارية فقط، فقبل ذلك كانوا يلقون الأحجار الساخنة في الطعام لتسخينه. 18

وقد كانت ملابس الناس البدائيين تعتمد على المكان الذي يعيشون فيه، إذ حدد البدائيون الثمار الصالحة للأكل وجمعوها، و مع مرور الوقت حددوا الأماكن التي فيها يمكن جمع الثمار الصالحة للأكل. ثم جاء إدراك موعد نضج المحصول الذي كان متباينا بالنسبة للأنواع المختلفة من النباتات . لم يقم الجامعون (و معظهم من النساء) بجمع الثمار للوجبات اليومية فحسب، وإنما قاموا أيضا بإنشاء المخزون، الأمر الذي تتطلب ذاكرة جيدة وذكاءً وقدرة على ربط الوقائع المتفرقة في صورة واحدة. 19

وفي مجال الصيد، فقد استخدمت الفخاخ والمصايد والشباك، وكان حفر الفخ الأرضي لصيد الحيوانات الضخمة- لتوفير الغذاء للقبيلة لفترة طويلة- بالنسبة لشخص بمفرده ضربا من المستحيل، كما كان من المستحيل أيضا تغلب شخص أو شخصين على حيوان مفترس ضخم. لذلك جرى الصيد في مراحله الأولى بشكل جماعي، و بعد ذلك تحول إلى فردي .و كان لصيد الأسماك الأهمية القصوى في بعض المناطق، و غالبا ما تطلب بذل جهود مشتركة.

وغالبا ما استخدم الكرومانيون cro-Magnon (الأقرب للإنسان الحالي) الكهوف للسكن، إلا أنهم كانوا يجيدون بناء مساكن لأنفسهم على شكل مخبأ تحت الأرض أو خيمة تحميهم من الصقيع في فصل الشتاء.

في تطور الفكر المادي كانت هناك نقطة تحول سميت بالحجرية الحديثة، إذ ظهر الاقتصاد الانتاجي لأول مرة في تاريخ البشرية في غرب آسيا (فترة القرنين التاسع- الثامن قبل اليلاد)

ثم استبدلت الأدوات الحجرية بالأدوات النحاسية ليحل العصر الحجري النحاسي من هنا جاءت تسمية العصر النحاسي). بعد ذلك حل العصر البرونزي الذي استبدله العصر الحديدي.

ففي العصر البرونزي عبد الناس الشمس. وهناك عدة فرضيات بشأن الأسباب التي كانت وراء ثورة العصر الحجري الحديث. ولليوم مازال الباحثون يواصلون التساؤل عن الشيء الذي شكل السبب الرئيسي الذي جعل الصيادين وجامعي الثمار يتحولون إلى مزارعين ورعاة و مربي مواشي مستقرين.

وفي دراسته لقضايا الثقافة البدائية يلاحظ لوسيان ليفي برول Lucien-leve- Bruhl عدة عوامل هامة، هي:

1. بالنسبة لوعي الإنسان البدائي ليس هنالك "حقيقة مادية بحتة" بكل ما نعطيه لهذه الكلمة من معنى، فتفكيره هو بطبيعته باطني.

2. تمثل المادة في استيعاب الإنسان البدائي "كلا متكاملا" لا ينقسم إلى جسد وروح.

3. الأهمية الكبرى في استيعاب الناس البدائيين تعود إلى التصورات الجماعية التي تفرض عليها البصمة الباطنية.20

ومن أجل توصيف خصائص التفكير البدائي يدخل ليفي برول مصطلح "ما قبل المنطقي"، وتتمثل إحدى أهم سمات التفكير ما قبل المنطقي في أنه لا يخشى التناقضات، و يتعامل معها بلا مبالاة. 21

لم يكن في التفكير البدائي تمييز واضح تماما بين الذات والموضوع، وما يحدث داخل الإنسان البدائي و خارجه هو كل لا يتجزأ.

بالتزامن مع الطوطمية و الإحيائية تشكل "السحر" ، إذ خلق الإنسان البدائي التمائم والطلاسم والأصنام. وغالبا ما كان التعامل مع تلك العناصر السحرية بمقدور المشعوذين فقط. وغالبا ما تعامل الناس البدائيون مع الأصنام بدون طقوس خاصة. ففي حال لم يجلب الصنم النتائج المرجوة على الرغم من التذكير الملح عُوقب الصنم بشدة كما لو أنه إنسان حي مذنب. وفي الحالات التي لا ينفذ فيها الصنم مرة تلو الأخرى الطلبات، يرمى ويستبدل بصنم آخر.

على أية حال فإن كلا من علم ما قبل التاريخ وعلم الإثنولوجيا أو علم السلالات البشرية قد التقيا على صعيد وصف "العادات والثقافة والفكر والمعتقد" عند الإنسان القديم، وقد سمحت الكثير من القطع المادية الموجودة إلى اليوم بإعادة تمثيل ثقافة الشعوب البدائية سواءً أشياء تمثل حالة هذه الشعوب (ملابس من جلود الحيوانات- و سهام...إلخ) أو أجزاء من أجسادهم، فقد تم جمع الكثير من الجماجم و قوالب الأجساد التي شكلت معا أساس منهج يتيح قراءة للعالم القديم.22

خاتمة

لقد مرّ الفكر الإنساني البدائي بتطورات كبيرة، ارتبطت أساسا بضرورة بقاء الإنسان حيا ومواجهته ظروفه القاسية، واضطراره لإعمال عقله لإيجاد حلول للمشكلات العديدة التي واجهته في كفاحه للبقاء حيا ومواجهة الظروف البيئية والمناخية الميحطة به، إذ تعد أدوات اصيد، وإيقاد لنار، والأسلحة البدائية وجرار حفظ الطعام ورسومات الكهوف وقرابين الآلهة الأولى جميعها أدلة على الرحلة الفكرية البدائية التي مر بها الإنسان الأول، والتي مهّدت لتطور الفكر الإنساني بشكل أكبر في العصور اللاحقة وتطوير أدوات البقاء والعيش.

المراجع المستعملة في الدرس حسب ترتيب حضورها:

1. جيريمي بلاك: مختصر تاريخ العالم، من عصور ما قبل التاريخ حتى القرن الحادي والعشرين، دار الكتب العلمية، بغداد، 2019، ص 35

2. دينيس أليكسانردوفيتش تشيكالوف وفلاديمير كوندراشوف: تاريخ الثقافة العالمية، مشروع كلة للترجمة، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، أبو ظبي، 2014، ص 17

3. إيان تاتيرسول: العالم من البدايات وحتى أربعة آلاف قبل الميلاد، مشروع كلمة، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، أبو ظبي، 2011، ص 67

4. دينيس أليكسانردوفيتش تشيكالوف وفلاديمير كوندراشوف، مرجع سبق ذكره، ص 17

5. جيريمي بلاك، مرجع سبق ذكره، ص 37

6. دينيس أليكسانردوفيتش تشيكالوف وفلاديمير كوندراشوف، مرجع سبق ذكره، ص 18

7. إيان تاتيرسول، مرجع سبق ذكره، ص 109

8. جيريمي بلاك، مرجع سبق ذكره، ص 41

9. برنارد وود: تطور الإنسان، مقدمة قصيرة جدا، دار هنداوي للنشر، القاهرة، 2016، ص 96

10. دينيس تشيكالوف وفلاديمير كوندراشوف، مرجع سبق ذكره، ص 20

11. فريديريك إنجلز: أصل نظام الأسرة والدولة والملكية الفردية، دار هنداوي للنشر، القاهرة، 2018، ص 12

12. جيريمي بلاك، مرجع سبق ذكره، ص 42

13. محمد رياض: الإنسان، دراسة في النوع والحضارة، دار هنداوي للنشر، القاهرة، 2014، ص 337.

14. إي إتش غمبريتش: مختصر تاريخ العالم، عالم المعرفة، منشورات المجلس الوطني للثقافة لفنون والآداب، الكويت، 2013، ص 34

15. دينيس تشيكالوف وفلاديمير كوندراشوف، مرجع سبق ذكره، ص 24

16. برونيسلاف مالينوفسكي: السحر والعلم والدين ومقالات أخرى، الهيئة السورية العامة للكتاب، دمشق، 2022، ص 7

17. دينيس تشيكالوف وفلاديمير كوندراشوف، مرجع سبق ذكره، ص 26

18. إيان تاتيرسول، مرجع سبق ذكره، ص 58

19. جيريمي بلاك، مرجع سبق ذكره، ص 44

20. دينيس تشيكالوف وفلاديمير كوندراشوف، مرجع سبق ذكره، ص 33

21. عبد الله حسين: تاريخ ما قبل التاريخ، دار هنداوي للنشر، القاهرة، 2012، ص73

22. فرانسوا بون: عصور ما قبل التاريخ، بوتقة الإنسان، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2013، ص 33

ملاحظة: تجدون في المرفقات الدرس كاملا في نسخة PDF للتحميل

الدرس الثاني: الكتابة ودورها في تطور الفكر الإنساني

تمهيد

تمهيد تعتبر الكتابة من بين المنجزات الفكرية الكبرى التي حققها الإنسان على مدار تجربته الطويلة، كما تعتبر أبرز تمظهرٍ من تمظهرات التقدم الهائل الذي بلغته البشرية على مدار آلاف السنين. فابتكار الإنسان للكتابة هو الذي جعل العلم مشاعاً بين الناس وسهّل نقله بخفة ويسر بين البلدان والأزمان، وسمحت الكتابة بنقل أفكار الإنسان للأجيال اللاحقة ووصولها للأماكن البعيدة.

كما تعد الكتابة وسيلة للفهم والتفاهم بين أفراد أي مجتمع، وأداةً للتواصل والتقارب الفكري ووسيلة للحوار الثقافي بين المجتمعات.

فالكتابة هي ذاك الاسمنت الذي استعمله مؤسسو الإمبراطوريات العظمى وبُناتها، وهي التي استدعت الانطلاقة الكبرى لجميع فروع المعارف البشرية بما في ذلك علوم الطبيعة، كما أهدت الإنسانية الخيرات الأخرى من الثقافة والحضارة واللتين ما كان لهما معنى من دونها.

تعريف الكتابة:

هي واحدة من أهم أنماط النشاط اللغوي، وأداة لحفظ ثقافة الأمم؛ ونقلها وتطويرها، يلجأ إليها الإنسان عندما يحتاج إلى نقل المعاني من إنسان إلى آخر تفصل بينهما المسافات الزمانية والمكانية، فالكتابة تؤدي الدور الذي يعجز عن تأديته الحديث المنطوق، وهذا ما أكده الركابي بقوله "إن الكتابة وسيلة الاتصال بين الفرد وغيره، ممن تفصله عنه المسافات الزمانية والمكانية". 1

وتُعرف الكتابة بأنها إعادة ترميز اللغة المنطوقة في شكل خطي على الورق، من خلال أشكال ترتبط ببعضها بعضا، وفق نظام معروف، اصطلح عليه أصحاب اللغة في سابقٍ، بحيث يعد كل شكل من هذه الأشكال مقابلا لصوت لغوي يدل عليه. 2

1. تاريخ الكتابة وتطورها الكرونولوجي:

أ. الكتابة في بلاد ما بين الرافدين:

ظهر أقدم نظام معروف للكتابة في بلاد ما بين الرافدين عام أربعة آلاف قبل الميلاد، واُخترعت أنظمة كتابة أخرى على نحو مستقل في وادي السند في الألف الثالثة قبل الميلاد، وفي الصين في الألف الثانية قبل الميلاد، وفي أمريكا الوسطى في الألف الأولى قبل الميلاد، بيد أن الكتابة تطورت أساسا في بلاد ما بين النهرين، سيما في مدينة سومر الواقعة إلى الجنوب، والتي سرعان ما تحضّرت ونما عدد سكانها، وقُسم العمل بين سكانها، وبالتالي مهدت لتطور النظم السياسية ثمة.

أما عن طرق الكتابة الأولى في بلادها ما بين النهرين، فقد دُمغت الألواح الطينية الناعمة بعلامات محددة ومتفق عليها، مثلّت كل واحدة منها كلمات ومقاطع صوتية محددة، مع استخدام قلمٍ إسفيني مستدق الطرف wedge-shaped stylus يشبه المسمار. ووُضعت تلك العلامات الكتابية في صفوف أفقية، ومن الأعلى إلى الأسفل، وقُرئت من اليسار إلى اليمين على نفس النحو الذي تُقرأ به الكتابة الإنجليزية اليوم. وقد أعطى شكل القلم وسنه المدقق الكتابة المسمارية مظهرها المميز لها، وكذلك أعطاها الاسم المحدث الذي نعرفها به الآن، أي" الكتابة المسمارية" ثم عمل الكتبة على تجفيف تلك الألواح الطينية. (وربما أحرقوها أحيانا في الأفران)، إذ تتوقف عملية الحرق بناءً على أهمية النص المدون على تلك الألواح. 3

ولعل ما نعرفه عن شعب بابل وبلاد الرافدين (العراق حاليا) هو أكثر مما نعرفه عن الحضارات القديمة الأخرى، لسبب بسيط للغاية، وهو أنهم كانوا يكتبون تاريخهم على ألواح طينية، ولحسن الحظ فقد نجت الآلاف من هذه الألواح التي كتبت منذ ستة آلاف سنة تقريبا، لتروي لنا كيف كان البابليون ينظرون إلى عالمهم، حيث يظهر أنهم كانوا منظمين للغاية، وكانوا يحتفظون بسجلات دقيقة عن مواسم الحصاد ومخزوناتهم من الحبوب والشؤون المالية الدولة، بيد أن الكهنة أمضوا الكثير من وقتهم في الاهتمام بالبيانات والأرقام المتعلقة بالحياة في العصور القديمة، كما أنهم كانوا هم (العلماء) الاختصاصيون، فكانوا يقومون بمسح الأرض، وقياس المسافات، ومراقبة السماء، وتطوير التقنيات حسب ما تظهره هذه الكتابات المسمارية. 4

وللملك حمورابي (1792-1750 ق.م) وهو الملك السادس في السلالة البابلية الأولى، فضل كبير في تشجيع الكتابة المسمارية، خاصةً أنه تم وضع قوانين جديدة في عهده سُميت شريعة حمورابي وكُتب نصها باللغة المسمارية. تتكون هذه الشريعة من ثلاثة أجزاء: مقدمة، ونصوص القوانين، وخاتمة. وتضمنت هذه الشريعة 282 مادة مكتوبة بالخط المسماري ومنقوشة على ألواح من البازلت الأسود، أين يصوغ حمورابي في المقدمة السبب الرئيسي لوضعه هذه القوانين، والتي ينبغي أن تحمي الضعفاء وتدافع عن العدالة في مجملها. 5

وعلى الرغم من أن الكتابة المسمارية تطورت لاستخدامها على الطين الرطب منذ أقدم العصور، فقد نقشت الكتابات الرسمية على الحجر والمعادن كذلك، ولكن ليس ثم دليل على أنها نقشت بقلم أو بفرشاة باستخدام المداد.

ب. الكتابة عند الفراعنة في مصر القديمة:

وعلى صعيد آخر، لم يرتبط تطور الكتابة في مصر (على النقيض من بلاد ما بين النهرين) باستخدام أداة بعينها أو مادة بعينها. وعلى الرغم من أنه يبدو أن سكان بلاد ما بين النهرين قد ألهموا المصريين الكتابة لأنهم عرفوها قبلهم، فإن أهل مصر لم يستخدموا ألواحا طينية قط. كما لم يستخدموا أقلاما مسمارية للكتابة على ألواح الطين، وكذلك لم يقلدوا نظام الكتابة في بلاد ما بين النهرين الذي يعتمد على الإشارات والمقاطع الصوتية. بل طوروا نظاما مصورا من الكتابة خاصا بهم، وهو الذي عرف باسم الهيروغليفية، وهي كلمة يونانية تعني "النقش المقدس".

وقد عًثر على أول دليل على الكتابة الهيروغليفية على مجموعة من لوحات التجميل الحجرية المنحوتة بالنقش بالبارز، إحداها "لوحة نامر" المحفوظة في المتحف المصري بالقاهرة، والتي يعود تاريخها إلى عام 3000 ق.م، وهي تصور عددا كبيرا من المشاهد التي تحتفي بانتصار الملك "نامر" (آخر ملوك مصر من عصر ما قبل الأسرات) على أعدائه. 6

مع التنويه أن الكتابة الهيروغليقية تنقسم بدزرها إلى مستويين اثنين: الكتابة الهيراطيقية (الكهنوتية) والكتابة الديموطيقية:

أما الكتابة الهيراطيقية (الكهنوتية) فهي نسخة مبسطة من الهيروغليقية، طورت بغرض الاستخدام العملي في الحياة اليومية. وعلى النقيض من الهيروغليقية- التي يمكن نحتها أو رسمها على مجموعة متنوعة من المواد- لم تكتب الهيراطيقية إلا على ورق البردي، وبالمداد المصنوع من الكربون، وباستخدام قلم مصنوع من القصب وعلى هذا النحو لم تنقش الهيراطيقية على الحجر –إلا في القليل النادر من الأحوال- ولا سيما في العصور القديمة المتأخرة، و سواء كتبت الهيراطيقية أفقيا أو رأسيا، فقد تميزت دائما بأنها كانت تكتب من اليمين إلى اليسار. وفي التطور الأخير كتبت في أسطر أفقية فحسب.

أما الشكل الثاني من أشكال الكتابة المصرية القديمة، فهي الكتابة الديموطيقية، وهي كتابة العوام، وكانت أكثر شيوعا، و من ثم استخدمت عددا كبيرا من الاختصارات والأحرف المركبة بوصفها وسيلة لاختزال الكلمات والروابط التي تربطها معا. وأضحت الديموطيقية شائعة الاستخدام منذ القرن السابع قبل الميلاد، حتى القرن الخامس ميلادي، وهو ما سهل على جان فرانسوا شامبليون (Jean François Champol-lion) مهمته في قراءة الهيروغليقية، فتمكن من فك رموزها في القرن التاسع عشر. 7

وقد حافظ مناخ مصر -الذي يتسم بشدة الجفاف- على عدد كبير من القطع الأثرية المبكرة التي منحتنا نظرة عامة لا يعوزها الشمول على تاريخ الكتابة المصرية. فإضافةً إلى النقوش على الجدران والتماثيل والكتابة على لفافات البردي، نُقشت النصوص المصرية على الكتان المنسوج المستخدم في القرابين، وأكفان الموتى وأغطية المومياوات. واعتاد الطلاب المصريون الكتابة على ألواح خشبية مستطيلة غلفت بطبقة رقيقة من الجص سمحت لهم بمحو كتاباتهم بسهولة ويسر. كما استخدم المصريون أيضا الآنيات الفخارية وشقف الفخار لتعلم الكتابة، أو لكتابة المفكرات والحسابات المختصرة. وعلى الرغم من سعي الكتبة للكتابة بخط متقن لا يعوزه الوضوح، فلا يبدو أن المصريين قدروا الخط الجميل بوصفه فنا خالصا قط.

وقد صدّر المصريون أوراق البردي إلى معظم المجتمعات المتعلمة في عالم حوض البحر المتوسط القديم، بيد أن النماذج التي وصلتنا من خارج نطاق مناخ المصري الجاف نادرة. وأقدم بردية محفوظة عثر عليها خارج مصر هي لفاقة كتبت بالعبرية نحو 750 ق.م، وجدت في كهف بالقرب من البحر الميت. 8

وعلى ما يشير مؤرخ الحضارة الإنكليزي المعروف-ارنولد توينبي- فإن الإنسان قضى الشطر الأعظم من مجموع وجوده على الأرض والذي يقدرو الآن بـ600 ألف إلى مليون سنة في حالة الهمجية، و فقط بنتيجة الازدهار "الحديث" للحضارة خلال الستة آلاف الأخيرة تحقق إيجاد الطرق المختلفة لوضع الملاحظات المدونة والمحافظة عليها ذلك الفن الذي وُضع في أيدي الإنسانية، وذلك بفضل الكتابة في الحضارتين البالية والفرعونية.9

إن الكتابة جعلت الإنسان يفكر في نفسه، فبفضلها فقط صار التفكير العقلاني الجماعي ممكنا وتأمل الإنسان في أصله وفي ماهية وجوده ومغزاه، كما أن الثقافة الروحية والتعاليم الفلسفية و ديانات الإنسانية العظمى صارت ممكنة أيضا.

استعملت الهيرغليفية كنمط كتابة لتسجيل الأحداث حول المعالم والنصوص الدينية على جدران المعابد والمقابر وأسطح التماثيل والألواح الحجرية المنقوشة والألواح الخشبية الملونة، وبسبب طبيعتها كانت تعد منذ القدم نظامًا للكتابة وفنًا زخرفيًا جميلاً في آن واحد. 11

جـ. الكتابة العبرية واليونانية

تعد العبرية واحدة من الخطوط التي تطورت من الأبجدية الفينيقية، والتي تطورت بدورها في مناطق غرب آسيا خلال الألف الثانية قبل الميلاد. والأبجدية (Alphabet ) نظامٌ للكتابة مثّل فيه كل صوت في اللغة بعلامة مميزة له. وكان ظهور الأبجدية تطورا ثوريا بحق، وذلك لأنها نظام كان يمكن تطبيقه على أية لغة، وليس على اللغات السامية فحسب.

ومن هذا المبدأ، استعار اليونانيون الأبجدية السامية من الفينيقيين العبريين للغتهم، وكيّفوها لكتاباتهم في أوائل الألف الأولى قبل الميلاد.

د. الكتابات الأبجدية الشرقأوسطية:

بدأت مع الكتابة الأوغاريتية (نسبة إلى مدينة أوغاريت السورية المعروفة اليوم باسم اللاذقية)، حيث تطورت الكتابة في هذه المرحلة، وتُعتبر المرحلة الأخيرة، وقد اخترعها الكنعانيون الذين كانوا يسكنون الساحل في الشرق العربي، حيث اكتشفت الرُّقم المكتوب عليها بالخط المسماري في أوغاريت، والتي تمثل الشكل الأول للأبجدية العربية، حيث كانت تحتوي على ثمانٍ وعشرين حرفاً، وظهرت فيها الهمزة، ولكنها لم تنتشر خارج حدود أوغاريت، وتُكتب من اليسار إلى اليمين، ثم الكتابة الفينيقية والتي هي أصل الكتابات الأبجدية العالمية، حيث نقلها التجار الفينيقيون إلى اليونان، والرومان، ونشرها الآراميون في الشرق: بلاد فارس، الهند، آسية الوسطى، وجنوب شرقي آسيا، وقد انتشرت نقوشها انتشاراً واسعاً أيضاً في سورية، آسية الصغرى، بلاد الرافدين، قبرص، رودس، سردينية، مالطة، مصر، اليونان، وتتألف من اثنين وعشرين حرفاً، وقد استمرت لألف عام، وتُكتب حروفها منفصلةً، واتجاهها من اليمين إلى اليسار. ثم الكتابة الآرامية التي تعود إلى القرن التاسع قبل الميلاد، حيث كان الآراميون يسكنون في بلاد الشام إلى جوار الفينيقيين، فأخذوا كتابتهم، وبقيت حروفها تُكتب منفصلةً، ولكنهم طوروها، فجعلوها أشكالاً مربعةً، فأُطلق عليها الكتابة الآرامية المُربّعة، وقد استخدمها الأنباط، والسريان، والتدمريون، حيث كانت لغة العلم والوجاهة، فنقشوا بها على الحجارة وثائقهم، واشتقوا منها قلمهم الخاص، فنشأ القلم الآرامي السرياني، ثم جاء الأنباط، في كتاباتهم، ولكنهم عدّلوا عليها بكتابة حروفها متصلةً، فنشأ القلم الآرامي النبطي متشابهاً مع القلم الآرامي السرياني من حيث المبدأ، ولكنه يختلف عنه في الشكل. 12

هـ, الكتابة العربية

ظهرت الكتابة العربية في القرنين السادس والسابع الميلاديين، في المرحلة الانتقالية بين النبطية المُتأخّرة والعربية الكاملة، وتتمثّل في النقوش التي اكتشفت في زبد، وأسيس، وحران، وأم الجمال، ونقش جبل رم الذي بدت من خلاله تباشير العربية الأولى، وتتألف من (29) حرفاً.

يرى الباحثون أن العرب الشماليين قد اطلعوا على القلمين السرياني، والنبطي، والقلم اليمني المُسند، فدونوا كتاباتهم بها، وعند المقارنة بين حروف العربية والنبطية وجدوا تشابهاً بينها، فوجدوا أن الخط الحجازي (النسخي) أصله نبطي، ويرى باحثون آخرون أن الخط العربي الكوفي، والذي يتميز بأشكاله الهندسية أصله القلم السرياني (الأسطرنيجيلي)، وكلاهما يعودان إلى أصلٍ واحد، وهو القلم الآرامي، الذي يعود بدوره إلى القلم الفينيقي، ثم اشتقّت العربية من القلمين النسخي والكوفي، وظهر لها أشكالٌ متعدّدة، مثل: الثلث، الرُّقعة، الديواني، الفارسي). 13

3. أهمية الكتابة:

أصبحت القدرة على التواصل مع الآخرين كتابيا جزءا من الحياة اليومية للإنسان المعاصر، وبدون تحصيل هذه العملية اللغوية لا يتمكن المرء من التفاعل مع الحياة بشكل جيد، وهذا الدور الذي تلعبه الكتابة في الحياة يتطلب الاهتمام بتعليمها وتجاوز صعوباتها، وللكتابة أهمية كبرى تتمثل فيما يتي:

- أن للكتابة مكانة مميزة في حياة الإنسان من خلال كونها إبتداعا صنعه العقل البشري في صورة لم يولد بها ابتكار من قبل، وهي أعظم اختراع وصل إليه الإنسان عبر تاريخه الطويل.

- عن طريقها يمكن تسجيل التراث وحفظه للأجيال القادمة.

- تعد الكتابة عنصرا أساسيا من عناصر الثقافة، وضرورة اجتماعية يتوقف عليها بقاء الحضارات وانتقالها من جيل لآخر.

- تثبت الكتابة الحقوق وتأّمن الإنسان من النسيان وتحفظ العهود والمواثيق.

- هي وسيلة من وسائل الاتصال والتعبير عما يدور في النفس وأداة لبيان ما تم تحصيله من معلومات ووسيلة للتفكير المنتظم.

- انها شرطا اساسيا لمحو الامية .

- أداة رئيسية للتعلم بكافة المراحل.

- وسيلة فاعلة لحفظ التراث ونقله.

- تعد شهادة تسجيل الأحداث والقضايا والوقائع .

- أداة للإبداع ووسيلته .

- اداة رئيسية من ادوات الاعلام و خصوصا في العصر الحاضر.

- تعد الكتابة المحصلة النهائية لعلم اللغة، فتعليم القراءة والكتابة والاستماع والتحدث والأدب والنحو هو في حقيقته تعليم الكتابة، بهدف تمكين الطلاب على الكتابة السليمة التي تمكنهم من بث المشاعر والإعراب عن الاحاسيس والخلجات النفسية.

4. خصائص الكتابة :

1- الكتابة فن اتصالي:

فالاتصال يعني نقل معلومات، أو إعطاء تعليمات، أو نقل تحية أو طلب. وهي عملية تتطلب وجود عدة مكونات هي المرسل (الكاتب) ومستقبل (القارئ) وبينهما رسالة .

وقد لجأ الإنسان إلى الكتابة عندما احتاج لنقل المعاني، وقضاء الحاجات من شخص لآخر بَعُدَ بينهما الزمان والمكان، فطلبات التوظف وتبادل الرسائل بين الأصدقاء، وما شابه ذلك من كتابات تتصل اتصالاً وثيقاً بحياة الإنسان ، وحاجته للاتصال مع الغير. والكتابة كفن اتصالي تقوم أساساً على استخدامها في مواقف اجتماعية،حيث أنها تعد مظهراً من مظاهر هذا الاتصال حيث يستخدم الطالب الكتابة في مواقف حياتية.

2- الكتابة عملية معقدة:

ينظر للكتابة – الآن – على أنها عملية عقلية، علاوة على كونها منتجاً نهائياً، فالكاتب لكي يكتب لابد له أن يسير في إطار ثلاث عمليات أساسية :

• علمية التخطيط للكتابة.

• عملية التحرير أو الإنشاء.

• عملية المراجعة.

وكل عملية من هذه العمليات الثلاث تتضمن مجموعة من الخطوات الإجرائية الجزئية الخاصة بها، بحيث تتكامل هذه العمليات لإنتاج العمل الكتابي، ولا يعني تحديد هذه العمليات بهذا الشكل على أنها عمليات منفصلة، بل هي عمليات متداخلة، كما أنها لا تسير في اتجاه خطي هكذا من التخطيط إلى المراجعة، ولكنها تأخذ الشكل الدائري بحيث يعود الكاتب من مرحلة التنقيح إلى مرحلة التخطيط؛ لتعديل مساره وتجويد عمله الكتابي.

3- الكتابة عملية ترميز للرسالة اللغوية:

تهدف الكتابة إلى ترميز اللغة في شكل خطي، ويتم ذلك من خلال ترابط مجموعة من الحروف، بحيث يكون لكل حرف صوت لغوي يدل عليه، بهدف تقديم رسالة من مرسل وهو الكاتب (بعد أن يقوم بتركيب هذه الرسالة في صورة أفكار، وجمل، وألفاظ، وتراكيب) إلى مستقبل وهو القارئ؛ بغية تحقيق تواصل جيد بينهما،

4- الكتابة فن محكوم بقواعد:

للكتابة مجموعة من القواعد التي ينبغي على الكاتب أن يلتزم بها، ومن هذه القواعد ما يرتبط بتنظيم العمل الكتابي، ومنها ما يرتبط بكتابة الفقرة.ومنها ما يتصل بآليات الكتابة ومنها ما يتصل بقواعد استخدام أدوات الربط بين الجمل والفقرات.

5- الكتابة عملية تفكير:

إن الكتابة في أساسها عملية تفكير، فالإنسان كما قيل يفكر بقلمه، فالكاتب يفكر في كل مرحلة من مراحل الكتابة، وذلك قيل "إذا أردت أن تضع كلاماً فأخطر معانيه ببالك". 10

قائمة المراجع المستعملة في الدرس حسب ترتيب ورودها:

1. محمد إدريس محمود عبد الرحمن ربابعه: فاعلية وحدات تعليمية قائمة على الثقافة العربية في تنمية مهارتي التحدث والكتابة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها، مجلة الباحث، المجلد 10، العدد2، الجزائر، 2018، ص 191.

2. يوسف مناصرة: تقويم مناهج تعليم القراءة والكتابة في المرحلة الابتدائية الدنيا في -الأردن" أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علوم التربية، جامعة عين شمس، القاهرة، د.س.ن، ص 113.

3. جوناثان م. بلوم: قصة الورق، تاريخ الورق في اعالم الإسلامي قبل ظهور الطباعة، دار أدب للنشر والتوزيع، الرياض، 2021، ص 67.

4. ويليام بينوم: مختصر تاريخ العالم، دار الكتب العلمية، بغداد، 2018، ص 09.

5. دينيس أليكسانردوفيتش تشيكالوف وفلاديمير كوندراشوف: تاريخ الثقافة العالمية، مشروع كلة للترجمة، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، أبو ظبي، 2014، ص 39.

6. جوناثان م. بلوم، مرجع سبق ذكره، ص 70.

7. جوناثان م. بلوم، مرجع سبق ذكره، ص 72.

8. جوناثان م. بلوم، مرجع سبق ذكره، ص 72.

9. إرنيست دوبلهوفر، رموز ومعجزات، دراسات في الطرف والمناهج التي استخدمت قراءة لكتابات القديمة، دار علاء الدين، دمشق، 2013، ص 19.

10. بليغ حمدي إسماعيل: الكتابة الأكاديمية، منشورات وكالة الصحافة العربية، القاهرة، 2022، ص 122.

11. يوهانس فريدريش: تاريخ الكتابة، الهيئة السورية العامة للكتب، دمشق، 2013، ص 57.

12. فرنسيس روجرز: قصة الكتابة والطباعة، من الصخرة المنقوشة إلى الصفحة المبطوعة، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، د س ن، ص 113.

13. علي إبراهيم محمد: تاريخ الكتابة العربية، دار المشرق العربي، الجيزة، 2019، ص 57.

ملاحظة: تجدون في المرفقات الدرس كاملا في نسخة PDF للتحميل

الدرس الثالث: الفكر اليوناني القديم: مفكرو ما قبل السقراطية

تمهيد:

لعب الفكر اليوناني القديم دورًا محوريًا في نقل الفكر الإنساني إلى مستوى أعلى وأعمق وأكثر شمولا بشكلٍ لم تسبقهم إليه أي حضارة أخرى من قبل، وقد خاض المفكرون اليونانيون القدماء جميع التخصصات الكبرى المعروفة آنذاك من فلسفة ومنطق ورياضيات وفلك وخطاب ومحاججة، وكذلك العدالة والقانون والفنون وغيرها، بيد أن أهم مرتكزات الفكر الإنساني العالمي اليوم متأثرة بشكلٍ أو بآخر بالفكر اليوناني القديم.

وفي درس اليوم، سنحاول التعرف على الفكر اليوناني القديم، وأهم منجزات مفكري الحضارة اليونانية القديمة، والمجالات التي أبدعوا فيها.

1. نشأة الفكر اليوناني القديم:

كانت اليونان دولة ضخمة مترامية الأطراف، تشمل عشرات المدن الكبرى المتوزعة بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، بعضها مدن يونانية أصلية وبعضها الآخر مستعمرات محتلة، بيد أن هذه المدن والمستعمرات الكثيرة المنتشرة على محيط البحر الأبيض المتوسط من الشرق إلى الغرب مستقلة عن بعضها في السياسة الداخلية والإدارة وطريقة تسيير شؤونها، ولكنها تلتقي في كونها تؤلف مع بعضها البعض عالمًا واحدًا هو الإمبراطورية اليونانية التي تجمع بين أجزائها وحدة الجنس واللغة والدين، فكان اليونانيون كلهم يعبدون إلها واحدا وهو "تزوس" ويحجون إلى معبده الأكبر في "أولمبيا"، كما كانوا يأتون من جميع تلك المدن في الأعياد الكبرى وهم يحملون التقديمات والقرابين. وقد كانت فترة الحج والأعياد تلك بمثابة أشهر حرم توقف فيها الحروب، وتُقام خلالها الألعاب الرياضية وأسواق الأدب والفن، فيُنشد الشعراء، ويغني المغنون، ويعرض المصورون والممثلون أعمالهم، وتزدهر التجارة والتبادل السلعي وربط علاقات جديدة. 1

وكانت كانت فترة الأعياد والحج هذه بالضبط هي المحفز الأساسي للمفكرين والمبدعين للاجتهاد طول السنة من أجل عرض منجزاتهم الفكرية والفنية والإبداعية خلال تلك الفترة، وأيضا فرصة لهم لمعرفة ما حققه المبدعون الآخرون وما قدموه للعلم والفكر، خاصة مع ما يقابل تلك الاستعراضات والكشوفات من تقديمٍ للهدايا والعطايا للمبدعين والمتفوقين. 2

وقد كان هذا الاتصال المستمر بالعاصمة، وتلاقي الجميع في آجال معينة وتبادل الأفكار والمعارف والسلع عاملا قويًا في إنضاج الحضارة اليونانية على النحو الذي جعلها متفوقة في عصرها ومؤثرة على مدار التاريخ، ويرجع الفضل الأكبر فيها للمستعمرين اليونانيين بالإجمال، إذ أن مخالطتهم للأمم الأجنبية التي استعمروها قوّت نسلهم، ووسعت مداركهم وحررت عقولهم، فانتفعوا بعلوم الأمم الشرقية التي احتلوها ونقلوها إلى بلادهم الأصلية، فبنوا الثقافة اليونانية الثرية والمتنوعة والتي منها خرج الفكر والعلم والفن والمسرح وغيره، والتي مازال تأثيرها جليا إلى يومنا هذا.

ويحظى حاليٍّا المفكرون والفلاسفة اليونانيين الأوائل بدراسات علمية جادة عند الباحثين وفي المكتبات والجامعات، لكن العديد منهم اشتهروا في بدايتهم فقط بما يمكن أن يُنظر إليه باعتباره فرعًا من الأعمال الاستعراضية فقط؛ فقد كان المثقفون والمبدعون والمفكرون يظهرون للناس مرتَدِين ثيابًا فخمة في الغالب ويُلقون المحاضرات عليهم والخطب أو يقولون قصائد الشعر فيهم. وقد جذبت هذه العروض الكثير من المارة والأتباع المخلصين وأصحاب العقول في بعض الأحيان، ويعرف هؤلاء اليوم باسم "المفكرون والفلاسفة ما قبل سقراط"، وقد دَوَّن العديد من فلاسفة ما قبل سقراط أفكارهم بالإضافة إلى إلقائها على الملأ، ولكن يمكن بالكاد التعرف عليها ممَّا تبقى منها حتى اليوم؛ إذ تناثرت كتاباتهم بمرور الوقت ولم ينجُ منها إلا القليل. وطوال ما يقرب من ألفي عام، ظَلَّ الباحثون يبحثون في فقرات لا تتجاوز بضع عبارات، ويقفون على بعض الكلمات هنا وهناك وهنالك، معوِّلين في ذلك تعويلا شديدًا على مصادر ثانوية لا يجدون غيرها. كما يقومون بالاعتماد على بعض التعليقات القديمة على تلك الأجزاء التي عُثر عليها في محاولة لتحرِّي الدقة على أقل تقدير.3

إن الظروف السياسية، والتطورات الكبيرة التي عرفها التنظيم السياسي اليوناني، ساعدت في تطور الفكر اليوناني كثيرا وخروجه من عباءة الميوثولجيا والآلهة إلى التفكير المنطقي العقلاني، وبات من الممكن مناقشة القواعد والأفكار وتعديلها وحتى استبدالها بقواعد أخرى تتوافق بدرجة أعلى مع التغيرات التي جرت أو كانت تجري في المجتمع، إذ كان التذرع بإرادة الآلهة، والاعتماد على التقاليد وتعاليم الآباء الأقدمين بمثابة حاجز ضد أي تفكير تطوري، في حين أصبح الآن على كل من يريد بلوغ شيء ما أن يأخذ في الإعتبار ظروفا كثيرة، فبات من الضروري مراعاة توزع القوى في المجتمع والمزاج العام للمواطنين، وأصبحت القدرة على الاقناع في أنك على صواب باعتماد "الحجج والمنطق" بمثابة أمر بالغ الأهمية. كما لعبت ميول اليونانيين إلى المجادلة وحبهم للمعارضة دورا كبيرا في تطور الفكر اليوناني. 4

وقد مرّ الفكر اليوناني بثلاثة مراحل كبرى: مرحلة النشوء، ومرحلة النضوج ومرحلة الذبول. والمرحلة الأولى فيها عصران: عصر "ما قبل سقراط"، وهو يمتاز باتحاد وثيق بين العلم الطبيعي والفلسفة، وعصر السوفسطائيين وسقراط ويمتاز بتوجه الفكر إلى مسائل المعرفة والأخلاق.

أما المرحلة الثانية، فيملؤها أفلاطون وأرسطو، أين اشتغل أفلاطون بالمسائل الفكرية والفلسفية كلها، وأجهد نفسه في تمحيصها، ومزج الحقيقة بالخيال، والبرهان بالقصة، حتى جاء أرسطو والذي عالج نفس القضايا بالعقل فقط وابتعد عن الخيال والعواطف والماورائيات، ونجح إلى وضعها وضعا فكريا نهائيا. أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فتمتاز بتجديد المذاهب القديمة وبالعودة إلى الأخلاق والتأثر بالشرق، والميل إلى التصوف مع العناية بالعلوم الواقعية. على أن نخصص هذا الدرس لفكر اليوناني في مرحلة ما قبل سقراط، في حين أن الدروس التالية في مقياسنا هذا ستكون مخصصة لأفلاطون وأرسطو والسفسطة مستقلة.

2. الفكر اليوناني ما قبل سقراط:

أ. هوميروس والهوميريسون:

هوميروس هو مفكر وشاعرٌ وأديب ملحمي يوناني، وهو مؤلف الملحمتين الإغريقيتين الشهيرتين "الإلياذة" و"الأوديسة"، وبشكلٍ عام، فقد آمن اليونانيون القدامى بأن هوميروس كان شخصية تاريخية فذة، رغم تشكيك البعض في ذلك حاليا واعتباره شخصية وهمية جُمعت تحت اسمها مختلف الانجازات الشعرية والأدبية الفكرية اليونانية القديمة التي تُظهر تفوق اليونانيين في الشعر والمسرح والآداب.

فبالنسبة للباحثين المعاصرين، فإن الهوميروسية أو "تاريخ هوميروس" تعني تاريخ بداية تطور الفكر الأدبي، عبر تأليف القصائد والنشر الشعري باعتبارها شكلا أدبيا مرموقا، أين تعد "الإلياذة" أقدم نصٍ أدبي مكتوب في الأدب الغربي. في العقود القليلة الماضية، حيث حاجج بعض الباحثين كثيرا ليثبتوا أن الآداب الهوميروسية تطورت تدريجياً خلال حقبة زمنية طويلة نسبياً تمتد لعدة قرون، وبالتالي فإنّ هوميروس ليس شاعرا ومفكرا يونانيا بل هو فترة أدبية مرموقة من تطور الآداب الشعرية الفكرية اليونانية.

إذن، تكمن أصول التفكير التاريخي اليوناني في شكلها الأولى ما قبل السقراطي في الشعر الملحي، وبالأخص الإلياذة والأوديسة المنسوبتان لهوميروس، واللتين صورتا الأمجاد البطولية للإخائيين في العصر البرونزي خلال حرب طروادة وما تلاها. وقد نُسبت معظم الأفعال البطولية والأحداث المحورية إما للبشر وعواطفهم وإما للهوى الإلهي وقوة الآلهة. ومع أقدم المؤرخين اليونانيين الذين دونوا نثرا، بعد بضعة قرون من ذلك، فإنا نسجل تطورا فكريا ونثريا كبيرا، إذ تنتقل البطولات بنحو أكمل إلى عالم الأفعال البشرية، مع بعضٍ من التدخل الإلهي. 5

كما عرف اليونانيون في هذه المرحلة "التأريخ"، اين يعتبر المفكر اليوناني "هيرودوتس" أول من استعمل لفظة historia (التي تعني التحقق) ليدل على شيء بمعنى "تحقيقات" أو "اكتشافات"، دون إشارة محددة إلى الماضي أو الحاضر. إذ كان هيرودوتس مهتما بالمكان كاهتمامه بالزمان، وكان فضوله تجاه العالم يدين بالكثير للجغرافيين الإغريق و"وصف الأرض". وخلال مدى قصير نسبيا يبلغ قرنين أو ثلاثة، استكشف اليونانيون ماضيهم عبر عدة أصناف مختلفة من الكتابة التاريخية، فظهر علم الأنساب، ودراسة الأساطير، وعلم الأجناس ودراسة البلدان وعادات شعوبها، التاريخ المعاصر، والسرد المستمر لأحداث متعاقبة مع الاهتمام بعلاقاتها السبيبة، وتطوير التوثيق الزمني كنظام لتسجيل الزمن، كما طوّروا علم تاريخ المدن horography (أي رصد تاريخ مدينة معينة عاما بعد عام). 6

ب. فيثاغورس والفيثاغورية:

وُلِدَ "فيثاغورس" عام 570 ق.م. وتوفيِّ عن عمر يناهز سبعين عامًا؛ ورغم أنه كان أيونيٍّا (نسبة إلى مدينة إيون اليونانية) فقد غادر موطنه وهو شاب نحو المستعمرات الإغريقية جنوبِيَّ إيطاليا وقضى بها ما تبقَّى من حياته. وعندما هاجر كان صيتُه قد ذاع بالفعل بوصفه حكيمًا زاهدًا. ثم استقر فيثاغورس في مدينة كروتون جنوبي إيطاليا وأنشأ مدرسته فيها، ولعب فيثاغورس وأتباعه ومدرسته دورًا رئيسًا في سياسة المدينة وفكرها. 7

وقد تفوق هوأتباعه اساسا في الريايات، إذ تُعَدُّ الرياضيات بالنسبة للفيثاغوريين مفتاح النظام والجمال في الكون، وتقع مسؤولية اكتشافهما على عاتق الفلسفة. فحسبوا المساحات واستعملوا جداول الضرب والقسمة والدوائر والزوايا، وأخيرا وطبقًا للروايات التي تناقلتها الأجيال، فقد بدأ الفيثاغوريون بعد ذلك بالاكتشاف العظيم للعلاقة الموجودة بين الأرقام والأصوات الموسيقية، كما يعود الفضل للفيثاغوريين في اكتشاف العمليات الرياضية المتعمقة وانجازها، واستعمالها في الفكر والتجارة والمحاسبة والزراعة وغيرها. 8

يذكر أنّ فيثاغورس هو الذي وضع لفظ « فلسفة »، إذ قال عن نفسه أنا لست حكيمًا بل فيلسوفا محبا للحكمة (بالإضافة إلى كان رياضيُا بارعًا)، ولعل أهم آثاره في هذا الباب أنه برهن على أن قوة الأصوات تابعة لطول الموجات الصوتية، وبيّن أن الأنغام تقوم خصائصها بنسب عددية يمكن أن يترجمها بالأرقام، فوضع أُسس الموسيقى باعتبارها علمًا بمعنى الكلمة عبر إدخال الحساب عليها، ولا شك أن دراسة الفيثاغوريين الأعداد والأشكال والحركات والأصوات وما بينها من تقابل عجيب، وما لها من قوانين فرأوا أن هذا العالم أشبه مركب من نظام متناسب.9

ج. طاليس المالطي والفكر الطاليسي:

ولد طاليس المالطي نحو 624 ق.م، وهو عالم ومفكر ورياضياتي وعالم فلك وفيلسوف يوناني من المدرسة الأيونية، وهو أحد «الحكماء السبعة» عند اليونان، يعتبر أول مفكر يرى بأن الماء هو أصل الأشياء كلها، وساهم في اكتشاف عدد من النظريات الهندسية المهمة، وكان رافضا الأخذ بالخرافات والأساطير، وكان من أوال المفكرين الذين تمكنوا من التنبؤ بميعاد حدوث كسوف الشمس، كما حاول تحديد الأفلاك السماوية بالنسبة للأرض، النجوم والأقمار، وقال عنه أرسطو بأنه الفيلسوف اليوناني الأول، كما أنه أول عالمٍ في الحضارة الغربية يُفكر بالفلسفة العلمية ويُشارك فيها، إذ يُعرف طاليس (ومن بعده الطاليسيون) بابتعاده عن استخدام الأساطير لشرح العالم والكون، وشرح الأشياء والظواهر الطبيعية من خلال النظريات والفرضيات، وهي الطريقة التي تبعه فيها جميع فلاسفة مرحلة "ما قبل سقراط" تقريبًا في شرح الطبيعة والاستدلال بدلا من استخدام التفسيرات الأسطورية.

وفي الرياضيات، استخدم طاليس الهندسة لحساب ارتفاعات الأهرامات وبُعد السفن عن الشاطئ. وهو أول شخص معروف يستخدم المنطق الاستنباطي ويُطبقه على الهندسة، وذلك باشتقاقه أربع بديهيات لمبرهنة طاليس، وهو أول عالم معروف يُنسب إليه اكتشاف رياضي.10

3. صور عامة عن الفكر اليوناني القديم:

إن تأثير الأفكار اليونانية والفكر اليوناني كبير، ذلك أنه في كل لحظة يقرأ الإنسان فيها، أو يذهب إلى المسرح أو يستعمل مفردات طبية أو علمية ما، فهو يتكلم اليونانية، ويفكر باليونانية، ويتنشق هواء القرنين الخامس والسادس.

إذ يعود الفضل للفكر اليوناني القديم في اختراع مفاهيم محورية مستعملة إلى يومنا هذا، مثل "التأريخ"، "الديمقراطية"، و"العدالة"، فقد ولّدت الحضارة اليونانية نماذج ثقافية تتمتع بطاقة هائلة. وقد برزت هذه الأفكار ببطء انطلاقا من شكل نظام سياسي اختاره الشعب اليوناني لنفسه وهو "المدينة" (polis) التي تكونت فعليا وتحققت خلال القرن السادس قبل الميلاد، والتي رافقها تطور الفكر العقلاني أيضا، إذ أكد الخطاب العقلاني اليوناني على فعاليته وخاصيته، والذي رافقه بروز إبداعات ثقافية وسياسية رئيسية منها، نمو عدة أفكار حول العقل والإنسان والطبيعة والأخلاق والسعادة، وتأسيس المدينة اليونانية. 11

هذه الأخيرة ، أي المدينة اليونانية polis تشير إلى تمدّن اليونانيين، وتخلصهم من البربرية، وهي شكل مميز من أشكال تطور العالم فكري اليوناني القديم، إذ ساهمت الحركات الاستعمارية الكبيرة وتوسع اليونان في آسيا إلى تطور هذه المدينة التي تكونت في البدء في المدن المستعمرة ثم في البلد الأم و أثينا. و هكذا تنظمت مدن لأنه لم يكن إذن وجود لدولة يونانية منظمة، وباتت اليونان كيانا سياسيا وفكريا ذا بنية محكمة التنظيم. 12

قائمة المراجع المستعملة حسب ترتيب ظهورها:

1. يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، دار هنداوي للنشر، القاهرة، 2014، ص 14

2. يوسف كرم، مرجع سبق ذكره، ص 15

3. أنتوني جوتليب: حلم العقل، تاريخ الفلسفة من عصراليونان إلى عصرالنهضة، دار هنداوي للنشر، القاهرة، 2014، ص 24

4. دينيس أليكسانردوفيتش تشيكالوف وفلاديمير كوندراشوف: تاريخ الثقافة العالمية، مشروع كلمة للترجمة، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، أبو ظبي، 2014، ص 127

5. دانيال وولف: تاريخ موجز للتاريخ، دار الرافدين للنشر والتوزيعن بغدادن 2022، ص50

6. دانيال وولف، مرجع سبق ذكره، ص51

7. أنتوني جوتليب، مرجع سبق ذكره، ص 44

8. أحمد فؤاد الأهواني، المدارس الفلسفية، دار هنداوي للنشر، القاهرة، 2014، ص 17.

9. يوسف كرم، مرجع سبق ذكره، ص 36

10. أحمد فؤاد الأهوانى، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، دار العبار، القاهرة، 2023، ص 27.

11. جاكين روس، مغامرة الفكر الأوروبي، قصة الأفكار الغربية، مشروع كلمة للترجمة، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، أبو ظبي، 2011، ص 41

12. جاكلين روس، مرجع سبق ذكره، ص 41

قابلة للتحميل PDF ملاحظة: تجدون في المرفقات أدناه الدرس الثالث كاملا في نسخة

الدرس الرابع: سقراط ومدرسة السفسطائيين ودورهما في تشكيل الفكر الإنساني العالمي القديم

تمهيد:

عرف الفكر الإنساني تطورا غير مسبوق مع أفكار الفيلسوف اليوناني سقراط، والذي نقل طريقة التفكير من كونها سطحية وغير علمية ولا عقلانية عبر تفسير مختلف الظواهر عن طريق الأساطير والسحر ونسب مختلف الأحداث الطبيعية إلى الآلهة والماورائيات إلى وضع تفسيرات علمية وعقلية ومنطقية فلسفية أكثر.

بالمقابل ظهر السفسطائيون وطوروا منهجا علميا مبنيا على الحوار والمجادلة والمناقشة، ما ساهم في تطور الأفكار وتنظيمها وترتيبها بشكل منطقي وكفء، وهو ما أدى إلى تركهم أثرا محوريا على الفكر اليوناني والعالمي عموما، بيد أن سقراط والسفسطائيون عاشوا خلال نفس الفترة وكانت بينهم كثيرٌ من السجالات والمناقشات التي مازال بعضها محفوظا إلى اليوم.

I. سقراط والفكر اليوناني القديم

1. الخط الزمني المختصر لحياته:

وُلِد سقراط الأثيني حوالي عام 470 ق.م. ورغم أنه أشهر مفكرّي وفلاسفة التاريخ، إلا أننا لا نعرف عن حياته الكثير، فقد وكان مواطنًا أثينيًا، وكان فقيرًا، ولم يبذل جهدًا كبيرًا لتجاوز فقره، بل إن أحب قضاء أوقاته مع نفسه أو المناقشة مع أصدقائه وغيرهم، وتعليم الفلسفة للشباب الأثيني، غير أنه لم يكن يتقاضى أجرًا عن ذلك (عكس السفسطائيين)، ولعل ما نعرفه عنه أنه أُعدم سنة 399 ق.م بعد أن أدُينَ بسبب ممارسته نشاطات معادية لأثينا وأعُدِم مسموما. 1

أما بالنسبة إلى ما عدا ذلك من المعلومات عن سقراط، فعلينا أن نعتمد على كتاباتِ اثنَين من تلاميذه، هما زينوفون القائد العسكري وأفلاطون الفيلسوف، والأخير هو الأهم بالطبع، إذ نجد في كثيرٍ من محاورات أفلاطون استعراضا مفصلا عن سقراطَ وكيف كان يعيش ويتكلم.

يُعتبر سقراط مؤسسا فعليا للفلسفة الغربية وأحد الفلاسفة الأخلاقيين الأوائل الذين تعمقوا في مذهب التفكير الفسلفي الأخلاقي. وقد اشتهر سقراط بكونه شخصية غامضة، حيث تعمّد أن لا يكتب أي نص أو يترك شيئا دوّنه بنفسه، بل إن العالم تعرّف عليه من خلال تلامذته أفلاطون وزينوفون خاصَّة. وقد كُتبت أفكاره وآثاره على شكل حوارات، إذ ناقش سقراط محدّثيه باعتماد أسلوب السؤال والجواب عن الموضوع محل النقاش، ما أدى بالتالي إلى ظهور النوع فكري يُعرف بـ "الحوار السقراطي". 2

يوصف سقراط بأنه قديس الفلسفة وشهيدها كونه الفلسفة تسببت في إعدامه؛ وكان مهتما بالحياة المستقيمة البسيطة التي تغلفها التقوى، وكحال العديد من "شهداء الفكر" اختار سقراط ألاّ يحاول إنقاذ حياته والنجاة من الإعدام رغم أن ذلك كان ممكنًا فقط عن طريق الإدعاء بتغييره أفكاره وأساليبه. فوفقًا لرواية تلميذه أفلاطون الذي عاش في الفترة نفسها؛ فإن سقراط قال للقضاة في "إنكم مُخْطِئُونَ في ظنكم أن الإنسان ذا القيمة العالية عليه أن يقضي حياته في حساب احتمالات الحياة والموت". ورغم علمه الكبير والواسع فإن سقراط كان يتمتع برُوح الدعابة والفكاهة. 3

إن التناقضات بين الروايات حول سقراط تجعل من الصعب جدًا إعادة بناء فلسفته، وهو وضع يُعرف بمشكلة سقراط. كان سقراط شخصية مثيرة للجدل في المجتمع الأثيني. اتُهم في عام 399 قبل الميلاد بالإلحاد وإفساد الشباب. وحُكم عليه بالإعدام بعد محاكمة استمرت ليوم واحد. وقد قضى يومه الأخير في السجن، رافضًا عروضًا لمساعدته على الهرب.

2. فلسفة سقراط وفكره:

انتهج سقراط منهجًا جديدًا في البحث والفلسفة، نبدأ أولا مع "البحث" والذي يمكن أن يقسم إلى مرحلتين: الأولى تسمى « التهكم والتوليد » أين كان يتصنّع الجهل ويتظاهر بتسليم أقوال محدثيه، ثم يلقي الأسئلة ويعرض الشكوك كأنهتلميذ يطلب العلم ويريد الاستفادة، بحيث ينتقل من أقوالهم إلى أقوال مستخرجة منها، ولكنهم لا يسلمونها؛ فيوقعهم عمدا في التناقض، ويدفعهم إلى الإقرار بالجهل، وهذا ما يسمى بالتهكم السقراطي أي السؤال مع تصنّع الجهل، وغرضه تخليص العقول من العلم السوفسطائي الزائف وإعدادها لقبول الحق، ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية فيساعد محاوريه بالأسئلة والاعتراضات بطريقة مرتبة ترتيبًا منطقيٍّا لمساعدتهم على الوصول إلى الحقيقة التي أقروا أنهم يجهلونها فيصلون إليها وهم لا يشعرون ويحسبون أنهم استكشفوها بأنفسهم، وهذا هو "التوليد" — أي استخراج الحق من النفس — 4 (والتوليد هي المرحلة الثانية)

هذا في "البح"، أما في "الفلسفة" فكان يرى أن لكل شيء طبيعة أو ماهية تمثًل حقيقته، ويسعى العقل لأن يكشفها، وأن غاية العلم هي إدراك الماهيات أي تكوين معان تامة الحد، فكان يستعين بالاستقراء، ويتدرج من الجزئيات إلى الماهية المشتركة بينها، ويرد كل جدل إلى الحد والماهية، فيسأل: ما الخير وما الشر، ما العدالة وما الظلم، ما الحكمة وما الجنون، ما الشجاعة وما الجبن، ما التقوى وما الإلحاد؟ وهكذا، فكان يجتهد في حد الألفاظ والمعاني حدٍّا جامعًا مانعًا، ويصنف الأشياء في أجناس وأنواع؛ ليمتنع الخلط بينها، في حين كان السوفسطائيون يستفيدون من تداخل الألفاظ، والمعاني المبهمة. 5

3. المنهج السقراطي

يقصد بالمنهج السقراطي، والذي يُعرف أيضًا باسم "الجدل السقراطي"، بأنه شكل من أشكال الحوار الحجاجي الذي يحدث بين الأفراد بطريقة تعاونية، إذ يقوم الطرفان بطرح الأسئلة ومحاولة الإجابة عنها بهدف تحفيز التفكير النقدي واستخلاص الأفكار ودحض الافتراضات المسبقة أو الضمنية. يُنسب هذا المنهج إلى سقراط وبأنه أول من استعمله، وذلك حسب ما قاله تلميذه أفلاطون في كتاب "محاورة تياتيتوس" وسمّاه "فن التوليد" كما اشرنا في العنصر السابق، هدفه إخراج وتوليد التعريفات بشكل ضمني من معتقدات المتحاورين، بغرض مساعدتهم في الفهم بشكل أفضل. ويستعمل المنهج السقراطي لاستبعاد فرضية ما، إذ يجري إيجاد أفضل الفرضيات بتحديد واستبعاد تلك الفرضيات التي تؤدي إلى تناقضات. يبحث المنهج السقراطي عن الحقائق المعتنقة بشكل عام وشائع والتي تشكل المعتقدات، ثم يفحصها من أجل تحديد مدى اتساقها مع المعتقدات الأخرى. ويأتي الشكل الأساسي للمنهج السقراطي في صورة سلسلة من الأسئلة الموضوعة مثل اختبارات المنطق والواقع، التي تهدف إلى مساعدة الشخص أو الجماعة على اكتشاف معتقداتهم بشأن بعض الموضوعات؛ واستكشاف تعريفات والسعي لوصف الخصائص العامة التي تشترك فيها حالات معينة مختلفة.

من الصعب أصلا أن يكون المرء مبالغا عندما يتحدث عن عظمة تأثير سقراط في الفكر الغربة. إذ نعرف أنه كان معلم أفلاطون خلال مرحلة فتوة هذا الأخير، كما نعرف أن كتابات أفلاطون قد أثرت تأثيرا عميقا وراسخا في التفكير الغربي بأكمله. لذلك فإنه من الصعب عمليا أن ننكر مدى جهلنا الكبير برؤى سقراط الحقيقية.

صحيح أن سقراط لم يكتب بنفسه شيئا ذا طبيعة فلسفية إلا بالكاد، ولم يصلنا من كتاباته شيء على كل حال. وهنا تكمن مشكلتنا، أو (المشكلة السقراطية): إذ أننا لا نعرف على وجه الدقة شيئا عما كان سقراط يعتقد به في الواقع، فليس واضحا ما إذا كان يدعي أنه يعرف أي شيء ، حتى إنه كان ينكر كونه معلما. لكننا نعرف أنه كان مؤثرا أيما تأثير دون أن نعرف طبيعة ذلك التأثير على وجه الدقة. 7

إذ يعود الفضل لمحاورات أفلاطون المبكرة في تعرفنا على سقراط، التي تحتوي على شيء كبير من رؤى سقراط. فنحن لا نصنف الفلاسفة إلى (ما قبل سقراط) و (ما بعد سقراط) عبثا: إذ اختلفت اهتمامات سقراط عن الانشغالات الملتبسة لسابقيه كبار مينيدس، هيراقلطيس، أناكسيماندر و أمثالهم. فبدلا من الانشغال بالتخمين بخصوص الكون و منشأه و طبيعة المطلق، كان سقراط" أول من أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض" على حد تعبير شيشرون. ركز سقراط اهتمامه على الحياة الدنيوية و الطريقة الفضلى لعيشها، بمعنى إن اهتماماته كانت عملية تماما. 8

إن الحديث عن سقراط هو، بالطبع، ضرب من ضروب المصاعب التاريخية؛ ذلك أن التقارير التي لدينا عنه من قبل أفلاطون وزينوفون قد حوَّلت سقراط التاريخي وحرَّفته. وفشل كثير من الباحثين في كشف اللثام عن "سقراط" الحقيقي. 9

4. سقراط في المحاورات الكبرى

نموذجيا، نرى سقراط في المحاورات المبكرة لأفلاطون وهو يبدأ حوارا مع واحد أو أكثر من المحاورين بشكل ينتهي إلى تساؤل حول طبيعة هذه الفضيلة أو أسئلة حول ما العدالة؟ ما الشجاعة؟ أو ما الاعتدال؟ ومن ثم يحاول المتحاورون الإجابة، عندها يخضع سقراط الجواب المقتح للتحليل النقدي، وغالبا ما ينجح في إظهار أن الجواب غير متوافق مع معطى آخر يسلم المحاور مقترح الجواب بصحته.10

لم يحفل سقراط بالطبيعيات والرياضيات، ولم يكن موقفه إزاء النظريات العلمية مختلفا كثيرًا عن موقف السوفسطائيين، إذ آثر النظر في الإنسان وانحصرت الفلسفة عنده في دائرة الأخلاق باعتبارها أهم ما يهم الإنسان، وهذا معنى قول شيشرون: إن سقراط أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض؛ أي إنه حول النظر من الفلك والعناصر إلى النفس، وتدور الأخلاق على ماهية الإنسان، وكان السفسطائيون يذهبون إلى أن الطبيعة الإنسانية شهوة وهوى، وأن القوانين وضعها المشرعون لقهر الطبيعة، وأنها متغيرة بتغير العرف والظروف فهي نسبية غير واجبة الاحترام لذاتها، ومن حق الرجل القوي بالعصبية أو بالمال أو بالبأس أو بالدهاء أو بالجدل أن يستخف بها أو ينسخها ويجري مع الطبيعة. والقوانين العادلة صادرة عن العقل ومطابقة للطبيعة الحقة وهي صورة من قوانين غير مكتوبة رسمها الآلهة في قلوب البشر، فمن يحترم القوانين العادلة يحترم العقل والنظام الإلهي، وقد يحتال البعض في مخالفتها بحيث لا يناله أذى في هذه الدنيا ولكنه مأخوذ بالقصاص العدل لا محالة في الحياة المقبلة، والإنسان يريد الخير دائمًا ويهرب من الشر بالضرورة، فمن تبين ماهيته وعرف خيره بما هو إنسان أراده حتمًا، أما الشهواني فرجل جهل نفسه وخيره، ولا يعقل أنه يرتكب الشر عمدًا، وعلى ذلك فالفضيلة علو والرذيلة جهل، وهذا قول مشهور عن سقراط يدل على مبلغ إيمانه بالعقل وحبه للخير.

II السفسطة والسفسطائيون

1. تعريف السفسطة والسفسطائيين:

هي اتجاه ومدرسة ومذهب فكري فلسفي شهير، نشأ للمرة الأولى في اليونان في الفترة الممتدة بين نهاية القرن السادس ق.م وبداية القرن الخامس ق.م في أثينا، وقد برز السفسطائيين بعد انحسار حكم الأقلية الغنية اتي كانت تحكم باسم الآلهة وظهور طبقة حاكمة جديدة تعتمد على الديموقراطية وتمثل الشعب، وقد ظهر السفسطائيون كممثلين للشعب وحاملين لفكره وحرية منطقه ومذهبه العقلي والتوجه المذكور هذا هو الذي كلفهم كل ما تعرضوا له من هجوم حتى ليصدق القول بأن السفسطائيين كانوا من أوائل المذاهب الفكرية التي تعرضت للتنكيل والنفي والقتل لمجرد كونها تخدم مصلحة الضعفاء والمساكين، فقتل أغلب قادتهم وشرد الباقون وتعرضوا للإعدام. 12

وقد عرفت السفسطة في البداية بأنها: نوع من الاستدلال يقوم على المناقشة والحوار ودون مقابل مادي، ثم بات يعتمد على الخداع والمغالطة،(ومن ظهر مصطح السفسطة أي المخادع باستعمال اللسان والقول. والمدرسة السفسطائية من المدراس الفلسفية القديمة، التي نشأت بعد رحيل الأوليغارشيين وحلول الديمقراطيين مكانهم، فقاموا بإنكار حقائق الأشياء وزعموا أن كل شيء مبني على الوهم ولا توجد حقيقة ثابتة، وهم بذلك قاموا بنقل الفلسفة من المحسوس إلى الفكر والعقل.

2. ظروف تطور السفسطة في الفكر اليوناني القديم:

مع ظهور الحكم الديمقراطي وانحسار الحكم العسكري الأوليغارشي غير التعددي في أثينا، فإنه ليس من قبيل الصدفة أن فن الخطابة ارتقى إلى مقامات أعلى في تلك الفترة وبات يحتل الخطباء والمتحدثون الفصحاء مكانة كبيرة، رافقها ظهور مهنة السوفسطائي في شكلها الأول، أي المعلم الذي كان يعلّم البلاغة والفلسفة والقدرة على الكلام والتفكير وإقناع المحاور دون مقابل مادي، كما يُشار بالسفسطائيين أيضا لكل الأشخاص الذين تميزوا بمعارفهم وقدراتهم ومواهبهم. وكان من بين هؤلاء السفسطائيين فلاسفة وأطباء وشعراء وشخصيات عامة بارزة. ولكن، مع مرور الوقت اكتسبت هذه الكلمة (أي السفسطة) معنى مختلفا قليلا، فأصبح السفسطائيون هم أولئك الأشخاص الذين يعلّمون البلاغة والفلسفة لقاء رسوم مالية محددة ومرتفعة. كما اكتسبت كلمة "السفسطائي" أيضا معنى سلبيا كالمتلاعب والمشعوذ والساحر والكذاب، ولم يعد ينظر إلى السفسطة على أنها علم الإقناع وفنا خطابيا جدليا يقوم على اصطدام الأطروحات المتعارضة ومناقشتها كما كان الشأن في الأول 13، بل أصبح فيها كثير من الكذب والتلاعب واختلاس المال مقابل معارف سطحية.

ففي مجال السياسة ظهر "أول برلمان يوناني حر وديمقراطي" في تلك الفترة المهمة من تاريخ قبل الميلاد، اجتمع أول برلمان معروف في جلسة احتفالية، وكان يتألف، كما برلماناتنا الحديثة، من مجلسين: مجلس الشيوخ (أو مجلس القدماء)، ومجلس دوني يضم كل المواطنين القادرين على حمل السلاح، مقره في أثينا ويحمل قيما أخلاقية وتقديرا للعدالة والحرية، ومقتا كبيرا للشر والظلم. ورقيا بمفهوم الحضارة، ومفهومي الواجب والحق، 14 ما أتاح للسفسطائيين فضاءً حرا كبيرا

3. الفكر السفسطائي:

إذن ، وفي نهاية القرن السادس قبل الميلاد وبداية القرن الخامس قبلل الميلاد، وُلد نظام سياسي ديمقراطي حيث السلطة فيه تنبع من الشعب، ما أدى إلى تعميم صفة "المواطنة الكاملة" على كل السكان الذكور الذين لهم الحق نفسه في الكلام والتعبير داخل البرلمان أو مجلس الشعب كما أشرنا في العنصر السابقن فكان الشعب إذا هو الذي يحكم وجمعية الشعب هي السيدة المطلقة للعبة السياسية و الجزء الرئيسي في هذه الديمقراطية المباشرة، ولكنها نخبوية، باعتبار أنّ النساء، والأجانب والغرباء، والعبيد، قد أبعدوا عن الحياة العامة داخل الديموقراطية التي تعتمد على عدد محدود من المواطنين الذين يشاركون في الحكم، فكانوا يجتمعون عشر مرات تقريبا في السنة لتقرير مصير الجماعة والشعب مع استعمالهم (كشرط أساسي) للخطاب المدعوم بالحجج والبراهين السلطة المطلقة لمناقشة كل مشروع في جدول الأعمال. 15

ومع انتشار الديمقراطية وحرية التعبير، وتطوّر المدن اليونانية المنفتحة على الحوار والديمقراطية، برز هذا التيار الفكري الفلسفي القائم على نموذج عقلي يُكرس الفكر النظري والمعلمن اي البعيد عن الآلهة القديمة، والمتحرر من الأساطير وتفسير التجارب دون اللجوء إلى اللاهوت وكله بفضل السفسطائيين، فمع السفسطائيين، أصبح الإنسان – و ليس الطبيعة- هو محور التفكير والتمعن، إذ بنى السفسطائيون فكرا عقلانيا يركز اهتماماته على الذات الإنسانية، وعلى المدينة والفكر والحياة العامة. 16

وقد أبدى السفسطائيون أراءً مختلفة ومميزة حول نشوء المدن وتكوين الجماعات وإعلان القواعد الاجتماعية والعيش بسلام، وانتقدوا النظام الاجتماعي الجامد بالحجج والبراهين. 17

لكن، ومع مرور بضعة عقود من الزمن، لم يعد لأساتذة السفسطة وعلم الخطابة صيتٌ حسن، وبات الناس ينظرون إليهم على أنهم أناس غير جدرين بالتقدير، جشعون من الناحية المالية وطماعون، ويلجؤون إلى حجج مريبة ويتقنون فن المحاججة بالخداعة، وقد انتقدهم أفلاطون تمليذ سقراط كثيرا واعتبر أن السفسطائي ليس أكثر من دجال على صعيد الكلام، هدفه إيقاع محاوريه في المغالطة. 18

في الحقيقة، فإن السفسطائيين هم ببساطة "أساتذة بلاغة" يتنقلون من مدينة لى أخرى، فهم أساتذة خطابة يعلمون فن الكلام أمام جمهور ويعلمون كيفية الدفاع عن أطروحة أيا كانت قيمتها، و يبيّنون طرق الفوز على الخصم في مناقشة معينة، ويساهمون في بناء "العقل بالخطاب" ضمن نظام يعتبر فيه الإقناع معطى أساسي في اللعبة السياسية، فتعلم السفسطائيون الدفاع عن الأطروحة والأطروحة المضادة بالبراعة نفسها. واعتبروا أن العقل إليهم هو وجه الإنسان الذي يتكلم، يتصل بامتلاك اللغة، بطريقة بناء الخطاب، وبطريقة التعبير عن الفكر. فكانوا يعلمون التلاميذ ماهية العقلانية وتقنيات الإقناع وتعلم المناقشة، وتنظيم مناظرة خطابية وساهم السفسطائيون باعتبارهم معلمي الفكر والمناقشة، في بناء العقل السياسي والاجتماعي والفكري اليوناني. ووضعوا تقنيات الخطابة، وساهموا في بناء العقل باعتباره ملكة اجتماعية تؤثر في الناس. 19

ومن أشهر السفسطائيين نجد "بروتاغوراس" (484-404 ق.م)، و "جورجياس" الذي مات سنة 380 ق.م عن عمر ناهز المئة و "بروديكوس دو سيوس" و "هيبياس" وغيرهم الكثير من أعلام السفسطة في شكلها الأول الراقي قبل أن تبدأ في أخذ المعنى السلبي والتجاري والخداعي.

لقد كان السفسطائيون عادةً لا اختصاصيين؛ فقد تنقَّلوا من مدينة إلى أخرى، يعطون الناس دروسًا في العلوم والرياضيات والتاريخ والنقد الأدبي وعلم دلالات الألفاظ وفن الإقناع، وكان مستوى هذه الدروس أعلى بكثير من دروس المبتدئين التي يتلقاها أبناء اليونانيين الأثرياء من معلميهم الخصوصيين. أما معلمو الخطابة فقد تخصصوا في هذا العلم فحسب؛ إذ كان التفوق في الخطابة هو المهارة الوحيدة التي يمتلكونها ويعلمونها. ففي المدن الديمقراطية، مثل أثينا، كانت القدرة على التحدث بلباقة أمام جمهور غفير في قاعة محكمة أو اجتماع هي السبيل لاكتساب سلطة عظيمة، ومثل السفسطائيين، كان معلمو فن الكلام يطلبون أجورًا كبيرة من الشباب الأثرياء الذين كانوا يطمحون للوصول للسلطة. 20

قائمة المصادر والمراجع المستعملة حسب ترتيب ظهورها:

1. برنراد راسل: حكمة الغرب، عرض تاريخي للفلسفة الغربية في إطارها الاجتماعي والسياسي، الجزء الأول، دار هنداوي للنشر، القاهرة، 2021ن ص 73

2. جان فرونسوا دورتييه: من سقراط إلى فوكو: الفلاسفة على محك التجريب، دار صفحة سبعة للنشر، الرياض، 2022، ص ص 19 20

3. أنتوني جوتليب: حلم العقل، تاريخ الفلسفة من عصر اليونان إلى عصرالنهضة، دار هنداوي للنشر، القاهرة، 2014، ص 159

4. يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، دار هنداوي للنشر، القاهرة، 2014، ص 69

5. يوسف كرم، مرجع سبق ذكره، ص 70

6. جان فرونسوا دورتييه، مرجع سبق ذكره، ص 26

7. جيريمي سانكروم وجيمس كارفي: أعظم فلاسفة غيروا العالم، دار الكتب العلمية، بغداد، 2021، ص 23

8. جيريمي سانكروم وجيمس كارفي، مرجع سبق ذكره، ص 25

9. بيير أدو: الفلسفة طريقة حياة، دار هنداوي للنشر، القاهرة، 2023، ص 119

10. جيريمي سانكروم وجيمس كارفي، مرجع سبق ذكره، ص 25

11. يوسف كرم، مرجع سبق ذكره، ص 71

12. مجدي وهبة؛ وكامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،1984، ص 199

13. دينيس أليكسانردوفيتش تشيكالوف وفلاديمير كوندراشوف: تاريخ الثقافة العالمية، مشروع كلة للترجمة، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، أبو ظبي، 2014، ص 127

14. جاكين روس: مغامرة الفكر الأوروبي، قصة الأفكار الغربية، مشروع كلمة للترجمة، هيئة أبوظبي للسياحة، أبو ظبي، 2011، ص 33

15. جاكين روس، مرجع سبق ذكره، ص 44

16. جاكين روس، مرجع سبق ذكره، ص 46

17. أنطون غرابنرهايدر: فلسفة حضارات العالم، منشورا شرق غرب للنشر، البحرين، 2010، ص 336

18. جاكين روس، مرجع سبق ذكره، ص 46

19. جاكين روس، مرجع سبق ذكره، ص 47

20. ريتشارد كراوت: كيف تقرأ أفلاطون، هنداوي للنشر، القاهرة، 2024، ص 30

قابلة للتحميل PDF ملاحظة: تجدون في المرفقات أدناه الدرس الثالث كاملا في نسخة,

الدرس الخامس: أفلاطون وأرسطو ودورهما في تطوير الفكر الإنساني العالمي القديم

تمهيد:

مع بلوغ أفلاطون ومن بعده أرسطو مستوى فكريا لامعا، عرف الفكر اليوناني القديم (ومن ورائه الفكر العالمي ككل) تطورا موضوعاتي غير مسبوق، وعمقا عقليا شاملا، وبات هناك تناول أعمق للمشكلات الفكرية والرياضية والفلسفية والعلمية والبشرية المهمة بطريقة عقلانية منطقية لم يعرف لها العالم مثيلا.

وإذ كان الثنائي (المعلم وتلميذه) أفاطن وأرسطو يحاولان خلق تأثير بسيط على الفكر اليوناني القديم، فإنهما نجحا في ذلك وأكثر، إذ مازال هذا التأثير الفكري والفلسفي القوي مستمرا إلى اليوم وبشكل أكثر قوة من أي وقت مضى.

I. أفلاطون والفكر اليوناني القديم

1. الخط الزمني المختصر لحياته:

وُلد أفلاطون في أطراف مدينة أثينا سنة 427 ق.م ، وفي سنة 399 ق.م غادر أفلاطون أثينا ممتعضا على خلفية إعدام أستاذه سقراط. ليعود مجددا إلى أثينا سنة 387 ق.م ويؤسس أكاديميته الخاصة التي كانت بمثابة الحصن العلمي الخاص بالمنجزات الفكرية حتى أُغلقت على يد الإمبراطور جستينيان، في 529م. بيد أنه ومن أجل فهم كيفية توصل أفلاطون إلى قناعاته التي أثّرت بشكل كبير على الفكر العالمي الغربي، فإنه من المهم أولا فهم المؤثرات الشخصية التي شكلت تفكيره: إذ أنّ ولادته في قلب أثينا التي كانت في الوقت تبزغ كمدينة/دولة متحضرة وقوية، وكانت من أكثر المدن المتحضرة ثقافياً في العالم وقتها لعبت دورا مهما في تطوير أسلوب تفكيره، كما كان أفلاطون مأخوذا ومبهورا بأفكار معلمه الفيلسوف "سقراط"، والذي شاركه نفس المكانة وعاشا معا في أثينا أيضا، إذ كان سقراط يحمل على نفسه تعقّب تعاريف الكلمات وكيف تستخدم وسياقات الاستخدام وتوصل إلى أن الواقع يتم تشويهه بسب وجهات نظر بشرية متعددة، وهو الاستنتاج الذي ساعده في تطوير مساعيه العلمية خاصة في مجال الميتافيزيقيا.(ما وراء الطبيعة). 1

وبالإضافة لاهتمامه بالفلسفة والفكر، فإن أفلاطون كان مهتما كثيرا بالسياسة، غير أنه لم يشترك بشكل مباشر في الحياة السياسية بأي شكل من الأشكال ولكنه حاول أن يطبق أفكاره في دولته، فدعا إلى تغيير النظام السياسي اليوناني ككل عبر جعل الفلاسفة ملوكا، إذ كان مقتنعاً تماماً بأن السياسة تحت أيدي الفلسفة ستنقل العالم في اتجاه الخير. 2

وقد كان لإعدام معلمه سقراط سنة 399ق.م بسبب تعمده إفساد عقول شباب أثينا بأفكاره الثورية تأثير كبير على شخصية ومسار أفلاطون، إذ قرر و كرد فعل على هذا الموقف شد الرحال إلى عدد من الدول البعيدة عن أثينا لتستمر رحلته عشر سنين كاملة، وخلال رحلته، التقى بأناس شكلوا مؤثرا قويا آخر على أفلاطون وهم الفيثاغوريون، ابتداءً من معلمهم فيثاغورس ومدرسته في كروتون إيطاليا. 3

وقد امتد العصر الكلاسيكي الأفلاطوني على مدى القرن الخامس قبل الميلاد، وفيه تمكن الإغريق من تحقيق مستويات عالية وغير مسبوقة في الفن والعمارة والأدب والفلسفة والعلوم. إنه عصر تعاليم أفلاطون تلميذ سقراط، والذي برر في كتابه "الدولة" آراءه الاجتماعية الخاصة مستنجدا بسقراط حول أهمية أن يصبح الفيلسوف حاكما. 4

2. نظرية المثل

أن تأثير هذين الحدثين الكبيرين على أفلاطون (اي إعدام معلمه سسقراط بسبب أفكاره وهجرته خارج أثينا) وبالإضافة إلى عمله الفكري الدؤوب، أوصلته إلى وضع "نظرية المثل" التي تعد ميراثه الحقيقي في عالم المعرفة والفكر العلمي. وقد تضمنت المسلمة الأساسية للنظرية أن الطبيعة من خلال العين البشرية ليست إلا نسخة مغلوطة من الواقع أو الشكل الحقيقي، وكمثال على ذلك يقول أفلاطون أن الحقيقة بالنسبة لنا هي كالشمس لسكان الكهف الذين يديرون ظهورهم مواجهين جدار الكهف العميق، ما يحسبونه حقيقة هو في الواقع ما تلقي به الشمس من ظلال. وعليه، هنالك القليل ليتعلموه من خلال مراقبتهم عن كثب. بالنسبة لأفلاطون فلطالما كان هنالك نظام حسابي دقيق يحكم الكون وما يراه الإنسان لا يتعدى ومضات عابرة وغير مكتملة منه. وغالبا ما كانت تتحكم فرضياتهم غير المنطقية وتعاليهم بأن الأمور يجب أن تكون هكذا. بالتالي فبالنسبة لأفلاطون كما هو الحال مع الفيثاغورين، فإن النهج الناجع الوحيد والمقبول هو النهج المنطقي والرياضي الذي يسعى للتأسيس للحقائق الكونية بعيدا عن الميول البشرية. 5

إن نظرية المثل تعني عالم ما قبل العالم الحسي أو المادي، والذي يكون فيه الإنسان على علم بجميع العلوم والخفايا، وعند ذهابه إلى العالم الحسي (أي حينما يولد) يكون قد نسي كل هذه العلوم، وما عليه إلا أن يتذكرها في العالم الحسي. وحسب رأيه ففي هذا العالم تتغير الأشياء، تأتي وتذهب، لذلك هو عالم الأخطا. لكنه يرى أن هناك عالما حقيقيا ماديا توجد فيه كل الاشياء الحقيقية التي تتصف بالكمال ولها مثيلاتها المشابهة لها أو المستنسخة منها في عالمنا المحسوس. ودعا افلاطون هذا العالم عالم الحقيقية أو الصحيح. هذا العالم مستقل من كل شيء وغير متأثر بالتغيرات التي تحصل للعالم الذي نختبره عن طريق الحواس. 6

3. محاورات أفلاطون:

تعتبر مؤلفات أفلاطون متفردة في نوعها، لأنها في مجملها عبارة عن "حوار" ولهذا سميت بالمحاورات، التي تعد نتيجة منطقية لتأثير أسلوب أستاذه سقراط عليه، وأيضاً رغبته في تقريب الكتابة من الكلام الذي يعتبره أفلاطون أرقى من الكتابة، ولأن أفلاطون لم يكن مفكراً فقط، بل كان كاتباً ممتازاً أيضاً، ولمحاوراته قيمة فنية، وكان يتميز بقدرة كبيرة على جذب القارئ وبتشخيص الناس والمواقف ببراعة. وأيضاً من مميزات مؤلفات أفلاطون أن المتحدثين في محاوراته هم العلماء والساسة والمثقفون المعاصرون له، وهو لم يقل كلمة واحدة في محاوراته (ومن هنا توجد صعوبة في تحديد آرائه). تتميز محاورات أفلاطون بحيوية الكلام الدارج، وهي بعيدة عن أسلوب كتابة الكتب العلمية الجافة، ومن الصعب فيها التمييز بين المقولات الجادة والسخرية والمزاح. 7 وقد ترجمت جميع محاورات أفلاطون إلى مختلف لغات العالم.

وعلى عكس الاعتقاد السائد، فإن محاورات أفلاطون ليست مترابطة، إذ أن كل واحدة منها منها تشكل عملاً متكاملاً ومستقلا (ما عدا استثناءات قليلة). هناك قضايا ناقشها أفلاطون في عدة محاورات وكان كل مرة يأتي بحل جديد لها، ولهذا كان من المهم تحديد تسلسلها، ولهذا استطاع مؤرخو القرن التاسع عشر عمل تسلسل لها في شكل 3 مجموعات:

محاورات المرحلة المبكرة (السقراطية): وفيها قلد اسلوب معلمه سقراط وظهر تأثره الكبير به.

محاورات المرحلة الوسطى (الإنشائية): وفيها غلب على أسلوب أفلاطون تحرير نثري مطول.

محاورات المرحلة المتأخرة (الديالكتيكية): فيها برز لمسة أفلاطون وغلب الحوار على الإنشاء.

أما أهم أعماله فهي: الجمهورية، الدفاع عن سقراط، لاخيس (حوار حول الشجاعة)، خارمنيدس (حوار حول المثابرة)، أيتيفرون (حول التدين)، بروتاجوراس (حول الفضيلة)، جورجياس (في نقد الأنانية)، كراتيل (حول اللغة، والهيراقليطية والاسمية)، مينون (حول إمكانية تعلم الفضيلة)، فايدروس (توضيح العلاقة بين الروح والفكرة)، تياتيت (حول المعرفة)، بارمنيدس (توشيح المنهج الجدلي)، السفسطائي (حول الوجود)، فيليب (حول الخير، والعلاقة بين اللذة والحكمة)، تيمايوس (فلسفة الطبيعة)، القانون (يعرض فيه إضافات لنظريته حول الدولة المثالية). 8

4. أكاديمية أفلاطون:

لقد كانت أكاديمية أفلاطون المؤثر الملموس للتفكير العلمي والتي أسسها لدى عودته إلى أثينا عام 387 ق.م. ويعدها المؤرخون الأكاديمية الأولى في التاريخ والجامعة الأوروبية الأولى، وقد صاحب هذا التأسيس المادي أساس علمي متين يوازيه من حيث تبني أسلوب منهجي في مجالات العلوم والفلسفة، كما إن حضور أفلاطون وتأثيره كان واضحا، حتى إنه كتب على المدخل:" لا يدخلها جاهل بعلم الهندسة". 9

في القرون اللاحقة عرفت الأكاديمية بمكانتها الريادية في الحساب وعلم الفلك والعلم والفلسفة إضافة إلى المجالات الأخرى. لقد نجحت الأكاديمية في فرض وجودها لما يقارب ألف سنة قبل أن أمر الامبراطور جاستينيان إغلاقها في 529 ميلادية وكان ذلك نذير هجوم الحقب المظلمة واجتياحها أوروبا. 10

5. إرث أفلاطون

يُذكر أفلاطون اليوم كواحد من أعظم الفلاسفة في الموروث الفكري الغربي. وقد يعده البعض ضمن أعظم مئة شخص في العالم، إذ امتد تأثير أفلاطون إلى مساحات أكاديمية أخرى كالتعليم والأدب والفكر السياسي وعلم الجمال والأبستمولوجيا (علم المعرفة) وغير ذلك. وعلى الرغم من المطبات التاريخية التي تحدّت الإرث الفلسفي والمعرفي لأفلاطون إلا أن ما نجا منه حافظ على قوته العلمية ومنهجيته المنطقية كشاهد بالغ على أفكاره المتفوقة والسابقة لزمانه.

II, أرسطو

1. الخط الزمني لحياة أرسطو:

ولد سنة 367 ق.م ، وعرف باسم "سيد العاارفين" وفي عام 347 ق.م دخل أرسطو مدرسة أفلاطون في أثينا، ثم ترك الأكاديمية وشد الرحال إلى ليسبوس بعد موت أفلاطون سنة 342 ق.م ليصبح المعلم الخاص للإسكندر المقدوني الشاب سنة 335 ق.م ليعود أخيرا إلى مدينته أثينا ويؤسس مدرسته الخاصة باسم (الليسيوم) عام 323 ق.م ، وقد بقيت هيمنة أعمال أرسطو في الفيزياء وعلم الكون على الفكر الغربي حتى عهد غاليلو ونيوتن بعد عشرة قرون. 11

وقد ترك أرسطو كما كبيرا من الأعمال التي وصلتنا في شكل مجموعة من الرسائل التي كان يستخدمها في معهده الذي قام بإنشائه في أثينا (الليسيوم)، إذ تضم هذه الرسائل كتبًا ضخمة تتناول علوم الأخلاق والسياسة النظرية والخطابة والشعر والتاريخ الدستوري واللاهوت والحيوان والأرصاد الجوية والفلك والفيزياء والكيمياء والبحث العلمي والتشريح وأسس الرياضيات واللغة والمنطق الصوري وأساليب الاستنتاج وموضوعات أخرى. كما تحتوي رسائل أرسطو على أول معالجة منهجية لما نطلق عليه الآن علوم الاجتماع والسياسة المقارنة وعلم النفس والنقد الأدبي. وما زالت كتبه في السياسة والشعر — علاوة على كتاباته الفلسفية المجردة — تُدْرَسُ حتى اليوم. 12

ويعتبر العثور على رسائل وكتب أرسطو الأصلية كما كتبها بنفسه في إحدى مكتبات اسبانيا بعد سقوط المسلمين وخروجهم منها في القرن الرابع عشر بمثابة كنز حقيقي غيّر وجه العالم ككل. 13

2. المنطق الأرسطي:

يطلق على رسائل ومؤلفات أرسطو التي كتبها في مجالا لمنطق اسم «الأورجانون»، وهي لفظ يوناني قديم يعني "الأداة"، وقد اطلقت عليها هذه التسمية لأن تلك المؤلفات كانت تبحث عن موضوع الفكر باعتباره الأداة أو الوسيلة الأوى والأهم للمعرفة. إذ كان أرسطو أول فيلسوف قام بتحليل العملية التي بموجبها يمكن منطقيّا استنتاج أنَّ أي قضية من الممكن أن تكون صحيحة استنادًا إلى صحة قضايا أخرى، فقد كان اعتقاده أنَّ عملية الاستدلال المنطقي هذه تقوم على أساس شكل من أشكال البرهان الذي سماه "القياس". حيث يمكن البرهنة أو الاستدلال منطقيًا على صحة قضية معينة إذا كانت هناك قضيتان أخريان صحيحتان 14، ومثال على ذلك: كل إنسان فانٍ، وسقراط إنسان، إذًا سقراط فانٍ.

3. فلسفة الطبيعة

يعتبر التغير الدائم الذي تتميز به "الطبيعة" واحد من أكثر المواضيع التي استرعت انتباه أرسطو واهتمامه وفضوله العلمي، لدرجة أنه وضع كتبا كاملة حولها وعرّف "فلسفة الطبيعة" في كتابه المهم "الطبيعيات" بأنها عملية دراسة الأشياء التي تتغيَّر. وقد قال أرسطو: لكي نفهم التغير يجب أن نفرِّق بين الصورة والمادة أو الشيء. وحسب اعتقاد أرسطو، فإنَّ التغير هو أن تكتسب المادة نفسها شكلًا جديدًا. وقد عدد أرسطو أسبابًا أربعة للتغير: سبب مادي، سبب صوري، سبب فعَّال، وسبب نهائي. 15

وقد تأثر أرسطو كثيرا بأفلاطون وأخذ أفكاره، لكنه قام بالتعديل عليها وتطويرها والاعتماد فقط على العقل والمنطق في تفسير القايا التي سبقه إليها معلمه بما فيها موضوع الطبيعة. 16

على عكس معلمه و مرشده أفلاطون، آمن أرسطو بأن هنالك الكثير لنتعلمه من الطبيعة. لقد طبق منهجية مراقبة الطبيعة في الكثير من جوانب العلوم من أجل تعزيز أو دحض أو إضافة ما يراه صحيحا على ما هو موجود في مجالات الفيزياء و الفلسفة و الفلك و البيولوجي. و على الرغم من كونه تلميذا في أكاديمية أفلاطون لأكثر من عشرين سنة، إلا أنهما تعرضا في مناسبات كثيرة و بمختلف المجالات العلمية. و لم تكن نظريات أرسطو أقل تأثيرا على الفكر الغربي من مثيلاتها لمعلمه. في منطقة التفكير العلمي خاصة، كان لأرسطو تأثير أكبر حتى إنها مع تتابع القرون أصبحت بمثابة التنزيل السماوي الذي لا يجرؤ أحد على مناقشته أو انتقاده، الأمر الذي لم يأت دائما بنتائج مرضية. 17

قائمة المراجع المستعملة في الدرس حسب ترتيب ظهورها:

1. جون بالتشين: أعظم 100 عالم غيروا العالم، در الكتب العلمية، بغداد، 2020، ص 31

2. جان فرونسوا دورتييه: من سقراط إلى فوكو: الفلاسفة على محك التجريب، دار صفحة سبعة للنشر، الرياض، 2022، ص 33

3. جون بالتشين: مرجع سبق ذكره، ص 32

4. دينيس أليكسانردوفيتش تشيكالوف وفلاديمير كوندراشوف: تاريخ الثقافة العالمية، مشروع كلمة للترجمة، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، أبو ظبي، 2014، ص 127

5. جون بالتشين: مرجع سبق ذكره، ص 33

6. جيريمي سانكروم وجيمس كارفي: أعظم فلاسفة غيروا العالم، دار الكتب العلمية، بغداد، 2021، ص 38

7. ديف روبنسون وجودي جروزفر: اقدم لك أفلاطون، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2001، ص 33

8. جيريمي سانكروم وجيمس كارفي، مرجع سبق ذكره، ص 41

9. جان فرونسوا دورتييه: من سقراط إلى فوكو: الفلاسفة على محك التجريب، دار صفحة سبعة للنشر، الرياض، 2022، ص 39

10. جون بالتشين: مرجع سبق ذكره، ص 35

11. جون بالتشين: مرجع سبق ذكره، ص 35

12. أنتوني جوتليب: حلم العقل، تاريخ الفلسفة من عصر اليونان إلى عصر النهضة، دار هنداوي للنشر، القاهرة، 2014، ص 245

13. ريتشارد إي روبنشتاين: أبناء أرسطو: اكتشاف اللعماء للحكمة القديمة في العصور الوسطى، دار أدب للنشر، الرياض، 2021، ص 57

14. جيريمي سانكروم وجيمس كارفي، مرجع سبق ذكره، ص 45

15. جان فرونسوا دورتييه، مرجع سبق ذكره، ص 52

16. سكوت سومز: العالم الذي صنعته الفلسفة، من أفلاطون إلى العصر الرقمي، دار المدى للنشر، بغداد، 2023، ص 32

17. جون بالتشين: مرجع سبق ذكره، ص 38

ملاحظة: تجدون في المرفقات أدناه الدرس الثالث كاملا في نسخةPDF قابة للتحميل

الدرس السادس: الفكر الرواقي والفكر الأبيقوري

تمهيد: